文章

5 个月裁员超 1.5 万人:微软“冷酷”转型,全面押注人工智能

三美国科学家获得2025年诺贝尔物理学奖

ChatGPT 開始會用 App 了!Canva、Spotify 直接在對話裡操作

详解2025诺贝尔生理学或医学奖:他们发现了人体自我保护的“安全卫士”,为癌症、自身免疫病的新疗法奠定基础

回归“本行”的诺贝尔化学奖,今年颁给了开发金属有机骨架的三位科学家

The Women Artists Who Found Freedom in Old Age 晚年获得自由的女性艺术家

Portrait of Enslaved Man Dispels Years of Falsehoods 被奴役男子画像驱散多年谎言

摘抄:For decades, the truth about Frederick Baker’s life under enslavement was enshrouded in a whitewashed history perpetuated by the local historians of Longwood mansion in Natchez, Mississippi. Now, new research on a rare pre-Emancipation artwork that has long been on display at the historic house museum has unearthed Baker’s story, dispelling years of false narratives that dignified the reputations of his White enslavers.

几十年来,关于弗雷德里克·贝克在奴役下的生活真相,一直被掩盖在长木庄园(密西西比州纳切兹)当地历史学家所延续的粉饰历史中。如今,一项关于一件长期在该历史故居博物馆展出的、罕见的解放前艺术品的新研究,揭开了贝克的故事,打破了多年来为抬高其白人奴隶主的声誉而编造的虚假叙述。

摘抄:“Portrait of Frederick” is currently on display at the MMA through December 1 in the temporary exhibition Figments, which explores the historically fraught positions of Black subjects in visual art. In May 2026, the painting will travel to Crystal Bridges for one year, and subsequently alternate between the two museums based on three-year terms.

《弗雷德里克肖像》目前正在MMA展出,直至12月1日在题为“虚构”的临时展览中展出,“虚构”探讨了黑人主体在视觉艺术中历史上充满挑战的地位。2026年5月,这幅画将前往水晶桥博物馆展出一年,之后根据三年任期在两家博物馆之间轮换展出。

Irish Novelist Naoise Dolan Has Been Abducted by Israel. 爱尔兰小说家 Naoise Dolan 被以色列绑架。

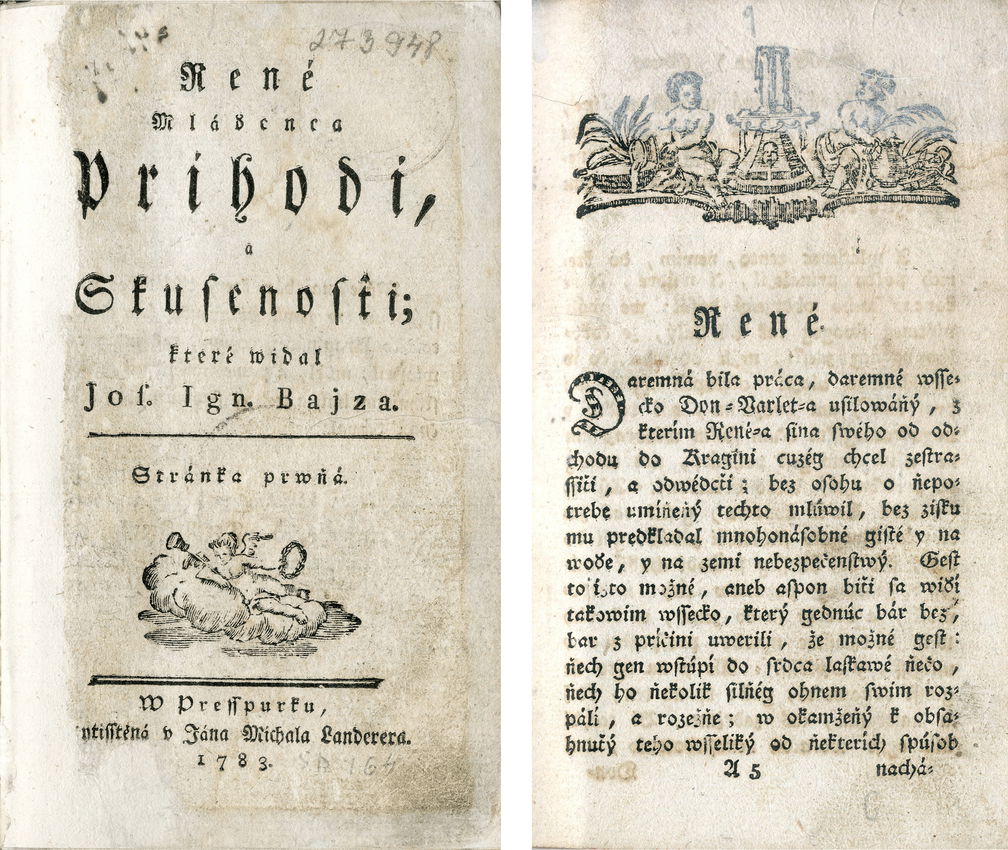

The Adventures and Experiences of the First Slovak Novel 斯洛伐克第一部小说的历险记

摘抄:“Not all herein is fictional, or pure fantasy, nor, dear reader, will you find here an arbitrarily contrived morality existing solely in the mind of the author”, writes Jozef Ignác Bajza in the Foreword to , published at his own expense in Pressburg, Upper Hungary, in 1783–85.Considered the first Slovak novel, it is also the first novel in a minor language published within the Habsburg monarchy. In the wider Central European context, was preceded only by novels in German and Polish, both large and much more developed languages. If the novel is a quintessentially modern genre, associated with the rise of the middle class, capitalism, the growth of the public sphere, individual freedom, and national movements and literacy, then the appearance of in 1783 is almost an anomaly.

“并非此处所有内容都虚构,也不是纯属幻想,亲爱的读者,您在这里找不到仅存在于作者脑海中的任意捏造的道德观”,约瑟夫·伊格纳茨·拜扎在《勒内,或:一个年轻人的冒险与经历》(René mláďenca príhodi a skúsenosťi)的序言中写道,该书于1783-85年在匈牙利上布拉迪斯拉发自费出版。该书被认为是第一部斯洛伐克小说,也是哈布斯堡君主国内部出版的第一部使用少数民族语言的小说。在更广泛的中欧背景下,在《勒内》之前,只有德语和波兰语这两种语言(都更发达)的小说问世。如果说小说是一种典型的现代体裁,与中产阶级的兴起、资本主义、公共领域的增长、个人自由以及民族运动和识字率的提高有关,那么《勒内》于1783年的问世几乎是一个特例。

摘抄:Eighteenth-century Hungary was a feudal kingdom with a non-existent bourgeoisie, where Latin and German were the dominant languages of state administration, print media, and learning, and literacy was the privilege of the aristocracy and clergy. Slovak literary culture was paltry even in comparison with other small vernacular languages such as Czech or Hungarian, a fact lamented by Bajza in the Foreword: “We are indebted for this blight to the indolence of our forebears, who . . . failed to cultivate and enhance . . . their mother tongue, which is the last among languages and has suffered through no fault of its own, but of ours”.2 Fluent in German, Hungarian, Latin, Czech, and probably French, Bajza wrote the novel in Slovak to promote the idea of the Slovaks comprising a modern European nation with its own history, identity, and language. His protagonist, René, “the reborn”, stands in for Bajza’s idea of a sociocultural revival and moral regeneration of his society.

18世纪的匈牙利是一个封建王国,几乎没有资产阶级。拉丁语和德语是国家行政、印刷媒体和学术的通用语言,而识字是贵族和教士的特权。斯洛伐克文学文化即使与其他小型民族语言(如捷克语或匈牙利语)相比也很贫乏,拜扎在序言中对此表示遗憾:“我们之所以遭受如此严重的病害,是因为我们祖先的懒惰,他们……未能培养和提升……他们的母语。在所有语言中,我们的母语排在最后,它遭受的苦难并非咎由自取,而是我们造成的”。2 拜扎精通德语、匈牙利语、拉丁语、捷克语,可能还会说法语,他用斯洛伐克语写这部小说,是为了推广斯洛伐克人组成一个拥有自身历史、认同和语言的现代欧洲民族的观念。他的主人公勒内(“重生者”)代表了拜扎对其社会进行文化复兴和道德再生的想法。

摘抄:Upper Hungary’s biggest urban centre, Pressburg/Poszony/Prešporok (today’s Bratislava), had 30,000 inhabitants, of which ethnic Slovaks were a small minority, outnumbered by Germans and Hungarians. Even though Bratislava lies only sixty kilometres (forty miles) east of Vienna — one day by mail coach in his time, or a few hours by boat along the Danube — Bajza’s efforts to spread Enlightenment among his people were met with provincial prejudice, closed-mindedness, and open hostility. All his life, he struggled against provincial censors who considered his works too incendiary; were it not for his ingenuity and wilfulness, his novel would have never been published at all.

上匈牙利最大的城市中心——普雷斯堡/波佐尼/普雷绍罗克(今天的布拉迪斯拉发)有 30,000 居民,其中斯洛伐克族人是少数,不及德意志人和匈牙利人。尽管布拉迪斯拉发距离维也纳仅六十公里(四十英里)——在他那个时代,乘坐邮政马车需要一天,或乘船沿多瑙河需要几个小时——但拜扎在他的人民中传播启蒙思想的努力却遭到了地方偏见、思想封闭和公开敌视。他一生都在与地方审查员作斗争,他们认为他的作品过于煽动性;如果不是他富有创造力和固执己见,他的小说根本不可能出版。

摘抄:A generically hybrid work, the novel mixes the bildungsroman with the philosophical novel, the romance, the adventure story, the travelogue, the history book, and the orientalist fantasy. It is testimony to the burden of the multiple functions that the novel was made to bear in a less developed literary culture, compensating for the scarcity of Slovak books with its didactic, social-critical, historical, political, linguistic, and philosophical ambitions. Action often gives way to lessons in useful knowledge for the benefit of the reader. Bajza’s narrator loses no opportunity to enlighten us about the nature of crocodiles or Islam, explain the use of various medicinal herbs, offer his opinion on such diverse topics as productive farming, the Slovak language, or arranged marriage, or provide historical lessons about the Slovaks and the ancient Egyptians, borrowing the latter from Herodotus.

这部小说是一种通用型杂糅作品,它将成长小说与哲学小说、浪漫小说、冒险故事、游记、史书和东方主义幻想融合在一起。这证明了在一个文学文化欠发达的时期,小说被赋予了多重功能所带来的负担,它以其说教、社会批判、历史、政治、语言和哲学上的雄心壮志,弥补了斯洛伐克书籍的匮乏。情节常常让位于为了读者利益而传授的实用知识课程。巴伊扎的叙述者不放过任何一个机会,向我们阐述鳄鱼或伊斯兰教的性质,解释各种药草的用途,就生产性农业、斯洛伐克语或包办婚姻等各种话题发表意见,或提供关于斯洛伐克人和古埃及人的历史课程,后者是从希罗多德那里借来的。

摘抄:Bajza’s critical perspective is unavoidably limited by his time, as becomes clear when we follow René and Van Stiphout among the “backward heathens” (to Lebanon and Egypt) in Book I.4 Making his protagonists Venetian rather than Slovak has a clear aim: Venice is here the imagined centre of European culture, and René and Van Stiphout’s journey from Venice to the Middle East measures the distance between “civilisation” and “barbarity”. This contrast would have been much more difficult to achieve with Slovak protagonists, since the Slovaks, as the local cicerone in Book II explains to René, are not sure who they are and where they came from. This narrative displacement is testimony to the specific challenges of a Central European Enlightenment intellectual, alienated from his own stagnant culture which he wishes to modernise, his gaze steadily oriented toward the West. By identifying with René’s point of view, Bajza implicitly sets up the European civilizational space as a Slovak aspiration. In this sense, Bajza is as Eurocentric and ethnocentric as his French, German, English, or Polish contemporaries, and his novel typical of the European Enlightenment tradition. The story’s orientalist inspirations echo Voltaire’s and Mozart’s as well as Ignác Mészáros’ (1772), a Hungarian adaptation of a French novel via a German translation (, 1723, by a certain Menander), but also a host of Central European narratives about the Orient and Ottoman invasions — travelogues, captivity narratives, folk epics, and legends.

拜扎的批判性视角不可避免地受到他所处时代的限制,这一点在我们跟随雷内和范·斯蒂芬胡特在第一卷中游历“落后的异教徒”(前往黎巴嫩和埃及)时就变得很清楚了。将他的主人公设定为威尼斯人而非斯洛伐克人有一个明确的目的:威尼斯在此被设想为欧洲文化的中心,而雷内和范·斯蒂芬胡特从威尼斯到中东的旅程衡量了“文明”与“野蛮”之间的距离。如果主人公是斯洛伐克人,这种对比将更难实现,因为正如第二卷中的当地向导向雷内解释的那样,斯洛伐克人对自己的身份和来源并不确定。这种叙事上的移位证明了中欧启蒙时代知识分子的独特困境,他们疏离于自己停滞不前的文化,却又希望对其进行现代化改造,他们的目光始终朝向西方。通过认同雷内的视角,拜扎也含蓄地将欧洲文明空间设定为斯洛伐克人的追求。从这个意义上说,拜扎和他的法国、德国、英国或波兰的同代人一样,都带有欧洲中心主义和民族中心主义色彩,他的小说也体现了欧洲启蒙传统的典型特征。故事的东方主义灵感可以追溯到伏尔泰的《扎迪格》、莫扎特的《后宫诱逃》,以及伊格纳茨·梅萨罗斯的《Kartigám》(1772年),这是匈牙利人改编的法国小说(《美丽的土耳其女子的奇妙生活和爱情故事》,1723年,由某个名叫梅南德的人所著)的德语译本,同时也受到了一系列关于东方和奥斯曼帝国入侵的中欧叙事的影响——包括游记、被俘记、民间史诗和传说。

How a Democracy Descends Into Murderous Fascism: On Pinochet’s Chile 智利皮诺切特时期:民主如何沦为血腥的法西斯主义

To Haunt and Be Haunted: On the Exhumation of Edgar Allen Poe 祭奠与被祭奠:论埃德加·爱伦·坡的掘墓

摘抄:“There are certain themes of which the interest is all-absorbing, but which are entirely too horrible for the purposes of legitimate fiction,” wrote Edgar Allan Poe in his 1844 short story “The Premature Burial,” first printed in Poe himself wasn’t buried alive. A common misconception, of the sort that was spread about the cadaverous-appearing Southerner by Rufus Wilmot Griswold, rival writer and self-appointed literary executor, who fervently maligned Poe in his obituary.

“有些主题的趣味是令人全神贯注的,但对于正当的虚构创作来说,它们过于恐怖了,”埃德加·爱伦·坡在他的 1844 年短篇小说《过早的埋葬》中写道,该小说首次刊登在《费城美元报》上。坡本人并没有被活埋。这是一个常见的误解,就像他的竞争对手、作家兼自封的文学遗嘱执行人鲁弗斯·威尔莫特·格里斯沃尔德(Rufus Wilmot Griswold)关于这个形容枯槁的南方人所散布的那种误解一样,格里斯沃尔德在他的讣告中强烈诽谤了坡。

摘抄:There was, as with many of those living in the gloaming aesthetic twilight of Romanticism, a tendency to confuse the characters with their creator, a narrator with the author. Griswold writes that Poe’s work illustrated a “morbid sensitiveness of feeling, a shadowy and gloomy imagination, and a taste almost faultless in the apprehension of that sort of beauty most agreeable to his temper.” Suddenly Poe was no longer a professional writer, but he was Roderick Usher, or the doppelganger-murderer William Wilson, or the anonymous sociopath haunted by the beating of his victim’s heart. With such easy elisions between author and work, it’s no wonder that many assumed he suffered the same fate as “The Premature Burial,” but Poe’s corpse is not his corpus.

罗曼蒂克时代美学黄昏时期许多人的通病是,将作品中的人物与创作者混淆,将叙述者与作者混淆。格里斯沃尔德写道,坡的作品“病态的敏感、阴郁的想象力,以及在把握与其性情相符的美方面近乎完美的品味”。于是,坡不再是职业作家,而是罗德里克·阿舍,或是双重人格杀人犯威廉·威尔逊,或是被受害者心跳声困扰的匿名反社会者。作者与作品之间如此轻易的混淆,难怪许多人认为他遭受了与《过早埋葬》相同的命运,但坡的尸体并非他的作品。

摘抄:Here is the paradox, for in his silence Poe was actually the most American, exemplifying our national talent at sublimation and repression. Edgar Allan Poe, adopted son of a Virginian enslaver; Edgar Allan Poe, who managed the sale of a human being owned by his mother-in-law. “No early American writer,” notes Toni Morrison in “is more important to the concept of American Africanism than Poe.” A writer who, as with the best of them, always said more in what he didn’t say, obsessed with that which was too horrible to contemplate. Such history can be buried, but it’s buried alive. The scratching at the lid is incessant.

在此便是悖论,因为爱伦·坡的沉默恰恰是最具美国特色的,他体现了我们国家升华和压抑的天赋。爱伦·坡,弗吉尼亚州奴隶主的过继子;爱伦·坡,他曾经手买卖他岳母所拥有的一个人类。托妮·莫里森在《黑暗中的嬉戏:白人身份与文学想象》中写道:“在美国早期作家中,没有哪位比爱伦·坡对‘美国非洲主义’的概念更重要。”一位作家,和最优秀的作家一样,总是在未言之语中传达更多,他痴迷于那些过于恐怖以至于无法直视的事物。这样的历史可以被掩埋,但它是活埋。抓挠盖子的声音不绝于耳。

Love and Sustenance: Why Indian Mothers Obsess Over Feeding Our Kids 爱与滋养:为什么印度母亲痴迷于喂养我们的孩子

摘抄:Most Indian food, except for liquid dals and curries, is enjoyed by eating it directly with the fingers. As someone who uses both her fingers and utensils to eat, I can attest to the sensuality of letting your fingers taste warmth and spice even before the food reaches your mouth. Eating with the hands can help you slow down and be more mindful about what you are putting into your mouth. According to Ayurveda, the traditional Indian system of medicine, eating with your hands is hygienic (after having washed your hands, of course) and beneficial to your senses and digestion. When we touch food with our fingers, Ayurveda suggests, we send signals to our brains that we are ready to eat, which activates our digestive organs.

大多数印度菜肴,除了液态的扁豆泥和咖喱,都适合直接用手食用。作为一个同时使用手指和餐具吃饭的人,我可以证明,在食物还没有到达嘴巴之前,就让手指感受温暖和香料的味道,这是一种多么性感的体验。用手吃饭可以帮助你放慢速度,更专注地留意你放进嘴里的食物。根据传统的印度医学体系阿育吠陀,用手吃饭是卫生的(当然,前提是洗净双手),并且对我们的感官和消化有益。阿育吠陀认为,当我们用手指触摸食物时,我们会向大脑发送信号,表明我们已准备好进食,这会激活我们的消化器官。

摘抄:While parenting in America without sustained family support, I learned from various forums on the internet that the focus is on making your child independent and capable of survival when they leave the nest. In contrast, parenting in India stresses making the child aware of the interdependence of family members. Just as parents care for children in their infancy, children are expected to care for their aging parents when they grow up. All of this is, of course, overly simplified and in a constant state of change as the world continues to shrink and societies influence each other through various media and migrations.

在美国没有持续的家庭支持的情况下抚养孩子,我从互联网上的各种论坛了解到,重点是让孩子独立,能够在离开家后生存。相比之下,印度的育儿方式则强调让孩子意识到家庭成员之间的相互依赖。就像父母在孩子年幼时照顾他们一样,孩子们长大后也被期望照顾年迈的父母。当然,这一切都过于简化,并且随着世界不断缩小,社会通过各种媒体和迁徙相互影响,处于不断变化的状态。

Hauser and Zwirner’s UK Galleries Report Nearly 90% Drop in Earnings 豪瑟沃斯和卓纳画廊英国画廊的收入下降了近90%

摘抄:Per statements first reported by the Financial Times, Hauser & Wirth’s UK pre-tax profit dropped to £1.16 million (

$1.56 million) from £9.3 million ($12.5 million) in 2023. The same filings show that Hauser & Wirth’s total revenue of £68.3 million ($91.7 million) was just under half of the £143.9 million ($193.2 million) in 2023.

根据《金融时报》首次报道的声明,豪瑟沃斯公司在英国的税前利润从2023年的930万英镑(约合1250万美元)降至116万英镑(约合156万美元)。同一份文件显示,豪瑟沃斯公司2023年的总收入为6830万英镑(约合9170万美元),不到2023年1.439亿英镑(约合1.932亿美元)的一半。

摘抄:In April, the annual Art Basel and UBS Art Market Report documented a 12% decline in global art sales in 2024. During the first half of this year, art market research firm ArtTactic reported that total auction sales at Sotheby’s, Christie’s, and Phillips fell by 6%. The art world has also been witnessing a growing list of gallery closures, which last week reportedly spread to Almine Rech’s 11-year-old London branch and Pace’s Hong Kong exhibition space.

今年4月,年度《巴塞尔艺术展与瑞银集团艺术市场报告》指出,2024年全球艺术品销售额下降了12%。今年上半年,艺术市场研究公司ArtTactic报告称,苏富比、佳士得和菲利普斯三大拍卖行的总拍卖销售额下降了6%。艺术界还目睹了越来越多的画廊关闭,据报道,上周的关闭潮蔓延至Almine Rech成立11年的伦敦分部和佩斯画廊的香港展区。

Tapestries That Contain the World 包含世界的挂毯

摘抄:BRISTOL, England — It takes some bravery for a young artist offered a gallery the height of a warehouse to bring things down to a human level. For her first institutional solo show, Libyan artist Nour Jaouda erects a tent in the middle of Spike Island’s cavernous central gallery. Patterned with semi-abstracted botanical motifs, this hand-crafted fabric installation is emblematic of Jaouda’s ongoing exploration of the alternately transient, cyclical, and enduring nature of both a body of work and a landscape.

布里斯托,英格兰——一位年轻艺术家被提供了一个仓库大小的画廊空间,要将其尺度缩小到人的尺度,这需要一定的勇气。利比亚艺术家努尔·贾乌达(Nour Jaouda)在她首次机构个人展览中,在Spike Island宏伟的中央画廊中央搭建了一个帐篷。这个手工制作的织物装置以半抽象的植物图案装饰,象征着贾乌达对作品集和景观既短暂、循环又持久的性质的持续探索。

摘抄:Nevertheless, the idea of an installation as an intimate space to consider lost landscapes comes through powerfully. The tent is decorated with botanical motifs, including a partially abstracted rendering of the purple-petaled Faqqua iris, the national flower of Palestine. An emotive symbol of resistance, resilience, and hope, its presence also invokes the loss of lives, cultural heritage, and ecological diversity caused by Israel’s war and genocide in Gaza. There is something topographical about Jaouda’s textured textiles; the layering of earthy-colored panels suggests that land is a vulnerable yet enduring container for cultural memory.

尽管如此,将装置艺术视为一个思考失落风景的私密空间的理念得到了有力的传达。帐篷装饰有植物图案,包括对紫瓣的法克瓦鸢尾(巴勒斯坦国花)的半抽象描绘。作为抵抗、韧性和希望的动人象征,它的存在也唤起了以色列在加沙的战争和种族灭绝所造成的生命、文化遗产和生态多样性的丧失。贾乌达的纹理纺织品具有某种地形学的特点;层层叠叠的泥土色面板暗示着土地是承载文化记忆的脆弱而又持久的容器。

Vertiginous Accounts: Travels in the Air (1871 Edition) 眩晕的叙述:空中旅行(1871年版)

摘抄:On a seaside holiday at Calais with his family in August 1869, French chemist and meteorologist Gaston Tissandier chanced to see a poster advertising a balloon launch from the central square the next day, as part of festivities celebrating Emperor Napoleon III. Going straight to the aeronaut’s hotel, he talked himself onto the voyage. Undaunted by wild nightmares of bursting balloons, his family’s strident pleas not to risk his life, and the blinding storm battering the coast, Tissandier arrived at the launch site at dawn, equipped only with life vests purchased from the Calais Humane Society. Despite a small trial balloon smashing into a bell tower and then being flung by the storm out over the wide expanse of the North Sea, the intrepid aeronauts jump into the wicker basket, a military band strikes up a march, and off the Neptune rises, 4,000 feet in a single bound.

1869年8月,法国化学家兼气象学家加斯东·蒂桑迪耶在加莱与家人度海滨假时,偶然看到一张海报,上面宣传着第二天将在中央广场举行一次热气球发射活动,这是庆祝拿破仑三世皇帝庆典的一部分。他直接去了航空员的旅馆,说服了自己参与这次航行。尽管他做了关于气球爆炸的恐怖噩梦,家人声嘶力竭地恳求他不要冒险,海岸上狂风暴雨大作,蒂桑迪耶还是在黎明时分来到了发射场地,只带了从加莱人道协会购买的救生衣。尽管一只小型试飞气球撞上了钟楼,然后又被风暴卷到了广阔的北海,勇敢的航空员们还是跳进了柳条筐,军乐队奏起了进行曲,海神号腾空而起,瞬间上升了4000英尺。

摘抄:Continuing west along the French coast until nightfall, they throw out the Neptune’s grapnel when they sight a lighthouse-bearing cape, and the balloon and basket smash into a sand dune, scattering a terrified flock of sheep and shepherds. The lighthouse keeper greets them and promptly informs them that they have come down but a few hundred yards from the tomb of Pilâtre de Rozier — the first human being ever to leave earth (in 1783) in a Montgolfier, and who also became humanity’s first air crash victim in this very same dune field but two years later.

他们继续向西沿着法国海岸前进,直到夜幕降临。当他们发现一个灯塔耸立的海角时,他们抛出了海神的三叉戟,气球和吊篮撞上了沙丘,吓散了一群绵羊和牧羊人。灯塔看守人迎接了他们,并立即告知他们,他们降落的地方离皮拉特尔·德·罗齐耶的坟墓只有几百码——罗齐耶是第一个(在1783年)乘坐蒙特哥菲尔热气球离开地球的人类,也是两年后在这个沙丘地带成为人类第一位空难受害者的人。

从敦煌艺术的地藏王菩萨说起

摘抄:敦煌的图本《佛说十王经》有8件(缀合为5件),敦煌文献中《佛说阎罗王受记令四众逆修生七斋功德往生净土经》共46件,缀合后为37件。两种经典都涉及到地藏王菩萨和十王信仰。

摘抄:在救苦救难这一点上,所有菩萨都在表达佛家的慈悲。六道轮回的思想曾经深入人心,地藏菩萨就以六种方式,隆重登场,分别往来于不同的世界,造型自然有所不同。于是就有了檀陀地藏、宝珠地藏、宝印地藏、持地地藏、除盖障地藏、日光地藏。经变画旨在教化,佛菩萨的形象,经典的故事,具有视觉冲击力的情境,令人过目难忘。

摘抄:美国弗利尔美术馆收藏的北宋时期九华山被帽地藏,特别鲜艳亮丽,在敦煌绘画中非常难得。此画在敦煌遗画中非常出名,因为是第一批从莫高窟藏经洞流失的敦煌绢画。1902年,当王道士从藏经洞中挑选了这几幅字画,徒步行走50里,去找敦煌县令和继任县令汪宗翰的时候,并未想到此画将流落日本、纽约,历经颠簸,漂洋过海,辗转多次,依然保存十分完美。

主尊地藏菩萨侧身半跏坐,一脚赤裸,一脚穿人字拖,披帽,帽上的梅花非常时尚,左手托摩尼宝珠,右手似乎在指向旁边的和尚。和尚跪在地上,双手结印,满脸慈悲,上方榜题“道明和尚”,金毛狮子则满脸带笑,毛发清爽,形象十分可爱。

这张敦煌绢画右上角题着“南无地藏菩萨”,下有“忌日画施”四个小字,说明是为亡人设福超度所画。唐朝至五代时期,受佛教轮回思想的影响,“五道大神”在民间信仰中广为流传,即冥界神灵五道将军;“五道将军”与中国古代的泰山府君、佛教的阎罗王司职相近,专掌地狱、鬼卒等事。下方右侧画着一个服饰华丽的女供养人,跪在红色的地毯上,一手拿花,一手端香,后有二位女童,榜题“故大朝大于阗金玉国天公主李氏供养”。可知画像为于阗国王李圣天第三女——圣天公主,嫁给归义军节度使曹延禄,此时已卒,此为忌日施画。地藏信仰中,尤其强调家族后人为先人的资福修慧。

摘抄:中国文化是求道的文化。尊道贵德,求真尚觉,乃是文化本怀,因此供奉地藏王菩萨的同时,也常常会供奉道明和尚和闵公。闵公父子与地藏王菩萨的奇妙因缘始于唐代:地藏王菩萨的化身新罗僧人金乔觉来华,当时地主闵公在九华山斋僧,金乔觉入席,正好补足一百之数。斋后,金乔觉向闵公请求化一袈裟之地来修行,闵公慨然应允。金乔觉向空中抛出袈裟,袈裟竟然覆盖了九个山头,闵公深悟空性,欣然捐出整座九华山,安徽池州的九华山因此而为地藏菩萨道场。闵公还让独子从金乔觉出家——这就是道明和尚。地藏菩萨两侧二侍者,右立者俗服,即闵公;左立者僧装,此即道明和尚;可见中国文化中抱本报恩的自觉,敬法敬僧的思想。

访谈|这批罕见姑苏版画何以被美国博物馆联手购藏

摘抄:美国克利夫兰艺术博物馆与纽约大都会艺术博物馆近期宣布联合购藏了一批18世纪的中国姑苏(苏州)版画,共220幅,数量宏富,制作精美。作为在中国绘画领域拥有深厚馆藏的知名博物馆,两馆此次各获得一百余幅姑苏版画,因之成为全球研究姑苏版画的顶尖机构,更充分体现了国际学界对姑苏版画艺术价值的高度肯定与推崇。英国木版教育信托主管郑海瑶女士(恺蒂)日前对这次收藏的主要负责人史明理博士(Dr Clarissa von Spee)进行了访谈。

这批姑苏版画是著名收藏家冯德保先生(Christer von der Burg)的藏品,是他四十余年来悉心收藏的成果。冯德保先生为瑞典人,他是英国木版教育信托(原为欧洲木版基金会)的创始人、理事会主席。此机构位于伦敦,致力于研究、收藏、推广中国木刻版画,为注册公益机构。冯德保先生所收藏的姑苏版画,从数量、品类、质量来看,在全世界的私人收藏家中都属第一。

克利夫兰艺术博物馆馆长威廉·格里斯沃尔德(William M. Griswold)表示:“我们很高兴能与大都会艺术博物馆的同仁携手完成这一独特收购,让两家机构有机会在各自的中国艺术馆藏背景下,将这些杰出的版画呈现给美国观众。” 博物馆的中国艺术部詹姆斯和唐娜·里德策展人(James and Donna Reid Curator)、伊斯兰艺术临时策展人兼亚洲艺术部主任史明理博士(Clarissa von Spee)是这次收购的主要负责人,她表示:“此次收藏对克利夫兰艺术博物馆的馆藏具有变革性的意义。这些版画让我们得以展现中国所发明的印刷术——比欧洲古腾堡印刷要早几个世纪——并且突出表现了多版套色印刷的创新成果。这批姑苏版画是对我们中国绘画馆藏的有力补充。”

摘抄:恺蒂:首先祝贺克利夫兰与大都会艺术博物馆这次成功收购了冯德保先生所藏的二百二十幅十八世纪姑苏版画。我知道您很早就认识冯先生,也一直在关注他的收藏,能否请您谈谈此次大批购藏的过程。

史明理:我曾在伦敦的大英博物馆担任中国艺术策展人,那时我就认识冯德保先生。 2010年,我在大英博物馆策划了“中国版画:从八世纪到二十一世纪”(The Printed Image in China from the 8th to the 21st Centuries)大展,冯先生借展作品给我们。后来我前往克利夫兰艺术博物馆工作,并在2024年策划了“人间天堂——中国江南珍宝展”(China’s Southern Paradise - Treasures from the Lower Yangzi Delta),冯先生也为这个展览提供了藏品。这些年来我们一直保持联系,并成为了朋友。

因此,十几年来,我就一直在关注冯先生的收藏活动,并与他多有交往。所以,当他决定出售他的姑苏版画收藏时,作为克利夫兰艺术博物馆的中国艺术策展人,我立即就表示对这批版画很感兴趣,博物馆对此也非常支持。这批版画相当重要,但要说服馆方进行如此巨大的投资,仍需要一段时间,博物馆此前从未系统性收藏过中国版画这一艺术门类。

摘抄:恺蒂:克利夫兰艺术博物馆和大都会艺术博物馆共同进行了这次收购,请问你们是如何合作的?另外,两家机构共同收购并分享同一批藏品,这种情况常见吗?

史明理:这批藏品共有二百二十幅姑苏版画,在艺术史上非常重要,但是价格也很高,我们感觉到,这次收购更适合两家机构共同承担,同时,我们也希望能保持冯先生藏品的完整性。所以,我就联系了大都会艺术博物馆。事实证明,他们是再合适不过的合作伙伴。大都会亚洲艺术部主任何慕文( Mike Hearn) 曾在2012年将我在伦敦的“中国版画”展览引入大都会博物馆,展示给美国公众。这次,大都会博物馆的中国绘画策展人史耀华对我的提议立即表示赞同,他们二人以及大都会博物馆的馆长都认识到了这一批姑苏版画的重要性。

与大都会合作的理由是多方面的。克利夫兰与大都会艺术博物馆两家机构都拥有世界一流的百科全书式收藏。两馆都具有保存这批版画的理想场所,而且我们也都同样致力于通过开放馆藏来为公众提供服务,所有人都可以实地到博物馆内来观看及研究藏品,我们也通过互联网向全球数百万用户提供数字服务。两馆都有中国书画修复及保护工作室,能够保证这批姑苏版画的长期保存,并在国际上树立起对版画保护的博物馆级的标准。

此外,值得一提的是,我们两家机构都拥有亚洲艺术领域的专款捐赠的策展人和修复师的职位,这是非常罕见的,也就是说,两家博物馆负责中国书画的策展人和修复师的职位,都是由专门的捐赠款项设立的,都是永久性的职位,是永远不可能被取消的,所以我和史耀华的职位前都有前缀。对于保证这批姑苏版画的长期保存和展出来说,这一点尤为重要。几乎没有其他的博物馆是这样的情况。

还有一点,我们两家博物馆也都是世界上最重要的借展机构之一。简而言之,克利夫兰和大都会艺术博物馆为保存、继承和发展冯先生所藏的姑苏版画提供了最理想的条件,这包括展览、学术研究与出版。因为这些版画对于光线非常敏感,所以,我们的展厅会定期轮换展出这些精美的作品,从而不断地以不同的语境和展览方式将它们呈现给公众。

摘抄:恺蒂:那么,你们两家机构是如何分配这些版画的?是否有些作品两馆都希望能收藏?有没有产生争执?未来会不会进行作品的交换?

史明理:如何在将这些作品公平分配给两家博物馆,这个任务落在我的肩上,因为我对这批版画最为熟悉。要将这些风格多样的精美版画分为两组,这件事并不容易。需要考虑的标准包括:形式和尺寸、制作这些版画的工作坊、版画的品相、题材、价值,还要保持那些整套作品的完整性。我先把这些版画分为两组,之后,大都会博物馆可以优先选择要哪一组,而我则希望自己不后悔他们的选择。当然,这两组不一定能够做到真正的平衡。事实上,这几乎是一件不可能完成的任务!当然,有很多版画两馆都非常希望能够得到,比如大都会博物馆的那套四张琴棋书画的姑苏文人美人图组画,还有克利夫兰的《西湖全景图》以及那幅精美的丁亮先的《石榴花上的鸟儿》。我不认为我们将来会交换版画,因为每件作品都已经在登记注册进入两馆的馆藏中。但我能肯定,在未来,我们会互相借展这些版画。

摘抄:恺蒂:能否请您介绍一下姑苏版画,为什么它们如此重要?它们与中国木刻版画传统有什么样的关系?

史明理:据目前所知,中国大约在公元七世纪发明了木版印刷;又在十七世纪初发展出多版套色木刻水印技法,这一工艺臻于成熟的多年之后,才传播到日本。十七世纪,印刷业在江南的许多城市蓬勃发展,例如南京、苏州、杭州和徽州等地,先是供私人收藏并欣赏的彩色插图本书籍,后来逐渐发展出更为商业化的单张木刻版画。人们把这些单张版画贴在或挂在墙上,它们成为城市视觉文化的一部分。

早期彩色木刻水印的经典作品包括《十竹斋书画谱》(约1633年)、《十竹斋笺谱》(约1644年)和《芥子园画传》(约1679、1701年)等,它们都是南京的文人参与制作的。这些经典画谱有多种版本,大家都很熟悉。这些作品很快流传到朝鲜和日本。套色木刻水印的顶峰是1720至1760年间,苏州丁氏工作坊制作了的许多单张版画。我们这次购藏的作品全部为十八世纪在苏州制作的版画,也就是姑苏版,它们代表了中国版画史上套色版画的最高成就。

此外,值得一提的是,丁氏工作坊的花鸟、蔬果和古器版画中使用了拱花技法,这是一种凸版压印,能够产生鲜明的立体效果,增强了视觉印象。虽然我们知道这种技法早在《十竹斋笺谱》中已有应用,但在丁氏版画中更为明显与突出。即便三百多年过去,我们仍能在纸上看到这种浮雕般的质感!据我所知,不久之后,这一技法与风格便出现在日本版画家铃木春信(约1725–1770)的作品中,以其华丽的效果、优雅的格调和精致的用色而闻名。

摘抄:恺蒂:这些版画大多在海外得以保留,有些作为室内墙壁的装饰被欧洲人保存,有些经日本收藏家之手传世,留存在中国本土的寥寥无几。我知道冯先生多年寻访这些版画,他的收藏过程中也有很多趣事。

史明理:在收藏姑苏版画方面,冯德保先生是非常具有先驱性的,他经过了四十余年的收藏与积累,最终成为世界上拥有数量最多题材最完整的姑苏版画的私人收藏家。据大家所知,这些十八世纪的姑苏版画在中国本土几乎没有存留的,而美国机构也只是零星收藏过。冯德保先生是在欧洲及日本的私人收藏、家族收藏、庄园古堡、拍卖行中发现并购入这些单张版画的,他开始收藏时,根本没有学者研究姑苏版画,它们不被重视。冯德保先生毕生致力于寻找、研究并解释版画,并与全世界的研究人员及学者分享他的发现,这也逐渐引起了策展人与专家们的关注。

至于收藏趣事,我记得冯先生曾告诉我,他在一只瑞典海员使用的木箱的盖子里发现了一张姑苏版画。此画可能由海员在中国购得,并将画贴在随身的箱盖上,随着箱子漂洋过海,最终到了瑞典。为了得到这幅版画,冯先生买下了那只木箱!

摘抄:恺蒂:这批藏品许多尺寸很大,差不多有100×50厘米。大部分都是彩色的,一些采用了套色木刻印刷的工艺,另一些是黑白墨色印出之后,经手工上色彩绘而成。题材也是各种各样,非常丰富。是不是可以说冯先生的收藏非常全面?

史明理:冯德保先生的收藏囊括了十八世纪套色版画的各种类型、形式与题材,使克利夫兰和大都会艺术博物馆得以向公众全方位地展示这一艺术门类。许多版画仿效更为昂贵的绘画的形式与技法,例如画上附有题诗和落款。这批版画的题材各种各样,包括古器、建筑景观、园林、城市风景、山水名胜、名媛仕女、花鸟、游戏、以及戏曲、小说故事和诗歌插图。尽管版画可以大量印制,但因其价格较低,一旦褪色或破损,往往就被弃置,所以存世的版画数量很小。这一批藏品中有些尺寸很大,有些装裱成挂轴。而丁氏工作坊的花鸟版画差不多是册页的大少,其中一些是现存孤品,例如克利夫兰博物馆的《姑苏美人–夏日亭畔母子图》,就是唯一存世的例子。

摘抄:恺蒂:这些版画在当年很流行,制作数量肯定不少,但在中国本土几乎没有留存,这难以让人理解。您认为原因是什么?

史明理:据我们所知,苏州版画并不是外销品,它们当年的受众对象主要是江南城市富裕的市民家庭。版画是消耗品,人们购买之后,会把它们贴在或挂在墙上,或作为成套礼物送人,或作为纪念品购入。前面我说过,因为它们是批量制作的,而且价格低廉,所以一旦褪色或损坏,就会被弃置或更换。在中国,向来没有收藏版画、将其视为艺术品的传统,这可能是十八世纪姑苏版画没有在本土得以留存的主要原因。目前我们不完全清楚欧洲与日本的旅行者及商人们是如何获得这些版画的。不过,这些版画在欧洲城堡和宫殿中,作为墙饰而得以留存,这是事实,证明它们确实进入了欧洲,只是我们不清楚它们是通过什么渠道流入海外市场的。还有一些被日本人收藏、保存甚至摹仿,对日本版画有过很大的影响。

摘抄:恺蒂:这些版画还有非常特别的一点,就是大量使用了欧洲绘画的视觉技法,采用交点透视法和排线法来表现光影与体积。欧洲绘画早在几个世纪前已传入中国,但其影响主要局限于在宫廷。是不是可以说,随着姑苏版画的兴起,西方绘画的技法也得以被中上层的市民家庭欣赏,可以说当时的视觉文化非常国际化。

史明理:苏州及其工坊的工匠们与北京的官员和宫廷画师,以及传教士和基督徒有着密切的联系与交流。耶稣会士或其他外国人也常常会把新的潮流与新奇的事物介绍到北京的宫廷,这些会很快传出,被南方版画制作者采纳并使用。

这些艺术上的新技法包括源自欧洲铜版画的排线阴影技法,还有交点透视法,我们可以在人物、建筑、山水和城市景观中看到这种表现。十八世纪的苏州不仅在都市时尚方面引领潮流,也在工艺上成为风向标,从而使这些新技法传播到整个中国。

摘抄:恺蒂:姑苏版画的传统是否延续到十九二十世纪?

史明理:十九世纪的中国依然充满创造力,但鸦片战争严重影响了人们的生活以及人们对奢侈品消费的需求,特别是在江南港口城市,例如镇江、南京、上海和宁波等地,版画工作坊也受到了很大打击。随后爆发的太平天国运动更是摧毁了整个东南地区,十九世纪下半叶,人们对消费与商业的需求骤减。二十世纪时,印刷业再次兴盛,尤其在上海和北京地区,也开启了中国版画史的新篇章。

摘抄:恺蒂:姑苏版画有许多对绘画的模仿,但又不同于绘画,它们的叙事性、人物建筑的细节等都很出色,无疑会给中国绘画的研究和收藏带来新的视角,收藏这批版画,可以说是对绘画收藏的很大补充吧?

史明理:是的,这批版画进入馆藏,让克利夫兰博物馆跻身于全球苏州版画研究的首选机构之一。这些新入藏的版画与绘画关系密切,常常模仿绘画,将为我们的杰出中国绘画收藏带来新的启示、新的关注和更全面的理解。此外,这批作品使博物馆能够展示中国在印刷术上的发明——远早于德国古腾堡的活字印刷术。此次收购还突出了中国在彩色印刷方面的发展,印刷和彩色印刷这两大发明对全球历史都具有重大意义。

摘抄:恺蒂:您能否介绍一下这批作品的展出与出版计划。

史明理:博物馆计划在2026年11月至2027年5月举办展览“版画革命:1630s–1960s 的中国印象”(Print Revolutions. Chinese impressions, 1630s-1960s)(暂定名),展览将横跨三个展厅,展出六十余幅版画,并同时举行一次国际会议。展览还将与2027年4月举行的克利夫兰艺术博物馆版画博览会同期进行。该博览会由1919年成立的克利夫兰版画协会主办,每年在博物馆宽敞的中庭举行,汇集来自美国各地的版画画廊。此外,博物馆还计划举办版画演示,并邀请冯先生举行公开讲座。这次展览不仅将庆祝博物馆的新收藏,还将纪念冯德保在伦敦成立的欧洲木版基金会(现为木版教育信托),恰好三十周年。

摘抄:恺蒂:对,1997年,冯先生和博林德女士一起创立了木版基金会,完全是出于对于中国木刻版画的钟爱。1997-2003年之间,他们十七次前往中国,走访各大美术学院,结识了无数位中国版画艺术家,收藏了六千多幅1940年之后的现当代木刻版画作品,邀请六十位中国版画家创作了一套原作集,并在大英图书馆举办了版画大展,这些都是大手笔的里程碑式的举动。2009年,基金会改名为木版教育信托,仍然一直活跃于版画领域,我们的现当代版画收藏向世界各地的公众及研究人员开放,我们与大小博物馆合作举办展览,参加各种艺术博览会,我们还设立了木版奖,为年轻一代的版画家提供走向世界的平台,我们也一直得到您与克利夫兰艺术博物馆的支持。这一切,都缘起于冯先生这位了不起的收藏家。

史明理:冯先生具有收藏家的好奇心与直觉,他也是这一领域的专家,他很有耐心、很执着,而且,他拥有精湛的商业意识。这些特点加在一起,就让他拥有了最重要的中国版画的私人收藏。此外,冯先生是亚洲文化的大家,他知识渊博,与全球的学者和业内的人士有着友好的关系,他非常慷慨地分享他的热情和发现,共同推动学术研究。

冯先生最初是一位善本书商,后来涉足中国古籍与版画收藏,并创立了木板教育信托这一机构,推动中国版画的研究与发展。令人赞叹的是,冯先生为中国的版画创造了一个国际市场。如果没有他,这些版画可能仍在书商及拍卖行中流转,无法获得应有的关注。版画可以向人们传递视觉文化的重要信息,展示艺术家们的创造力以及中国文化辉煌的历史。

摘抄:恺蒂:最后,我想引用冯德保先生对此次购藏的感言。冯先生在邮件中写道:“虽然与多年来一直伴随我的藏品分手让我有些不舍,但我的收藏能够找到如此杰出的两家永久归属地,我深感欣慰与自豪。我相信,今后能有更多的公众和学者得以欣赏、研究这些作品。这二百二十幅版画是《欧洲冯氏藏中国姑苏版画》中收入的全部作品。该书由我与翁连溪先生合著,近期将由北京的文物出版社出版。因为此书编写计划已经有几年时间,所以这批版画的收藏也有个截止日期。在这几年中,我依然继续收藏姑苏版画,不断有很多优秀的作品进入市场,目前我已经积累了一百八十多张,同样精美无比,各类作品齐全,质量上乘。我正在进行编目,撰写研究文章。等到恰当时刻,我也希望能有其他博物馆机构,成为他们的永久之家。这批版画我是不打算拆散,如果有中国的博物馆或机构拥有前瞻及睿智的眼光,仿效克利夫兰及大都会的先例,收藏这批版画,与他们鼎足而立,这将是我最大的心愿。现在已经有一些中国私人藏家开始关注姑苏版画的收藏,但在公众机构中,姑苏版画依然极为罕见。姑苏版画终究是应该属于中国的。”

NYC Removes World’s Fairs Mosaics, a Slice of Queens Art History 纽约拆除世界博览会马赛克,一段皇后区艺术史的片段

王翔评《文弱书生》|古典才子与当代阳刚

摘抄:在近年来的中文互联网世界,“阳刚”话语被一次次重置:从热门视频中的铁血想象,到资本成功学里的强势语气;从“少年感”的妆造,到“硬核科技”的修辞——看似各说各话,其实都在争论一个问题:谁有权界定“何为男人”?那么,理想中的中国男性到底是怎样的?是“高富帅”“小鲜肉”,还是“霸道总裁”“经济适用男”?现实中的中国男性又是什么样的?“直男癌”“娘炮”还是“普信男”?这些都涉及一个基本问题:有没有(以及什么是)中国式的男性气概?脱口秀演员张骏前不久调侃,“直男癌”的早期症状是“直男炎”,主要症状就是老发炎(言)。所以,出版一本关于中国男性气概的书籍,不仅需要深厚扎实的学术功底,更需要直面“拳”打脚踢的勇气。

面对新近译介的《文弱书生:前现代中国的男性气概》,我仿佛翻开了一幅绵密的“性别-权力”图谱。这部专著以“才子”这一颇具文化意蕴的男性形象为中心,在权力与审美的交织中重建了古代中国男性气概的谱系。作者提醒我们:男性气质从不是天赋本质,而是由礼制、文本、舞台与权力共同“生产”的。理解了“才子”作为男性气质正当形象的历史根源,我们也就更能读懂当下中国男性对自身形象的焦虑:它并非道德真理之争,而是权力话语与规训装置的位移。我们应该思考的不是谁够不够男人,而是谁在形塑“男人”。

摘抄:首先,何为“文弱书生”?其并非自然存在的人群,而是在元明清的“爱情叙事—戏曲舞台—市民审美”三者交织中建构而成的类型化男性。所谓“阴柔”并非简单的“欠阳刚”,而是在特定历史语境中经由权力与礼制锚定的一种合理化气质。作者梳理了“小生”近年来在中西语境中遭到误读并被贬称为“娘炮”的过程,强调只有从其生成环境出发,才能理解纤弱身体如何成为文化合法的“男性美”。如《西厢记》中的张生等典型形象所代表的,“文弱书生”既是才华横溢、外貌秀美而近女性之姿,又隐含着“情深义重而易受挫”的性格。

接着,作者延续福柯式的谱系学研究方法,追溯文弱书生的历史踪迹。从屈原以“香草美人”自喻的“自伤其身”到唐传奇的女装英雄,再到元杂剧小生声腔最终定型。这种身体政治指向的是帝国权力链上阴阳位置的流变:同一主体在不同关系中可以切换位置,能臣遭遇皇权时可向上为“阴”,向下为“阳”,这也提供了解释前现代文学中男性“女口奏章”现象的线索。作者进一步指出,西方殖民话语把非西方男性塑造成女性化他者,然而在中国传统中,阴柔并不意味着失权,反而与文才与品德相连,这为后文质疑“男性危机”提供了历史参照。

作者借助福柯的身体政治理论指出,宋代以后科举制度与儒家礼仪共同塑造了一种驯服的男性身体,清瘦、白皙、温润成为才子形象的主流标识。制度与礼仪不仅规范人们的言行,还将人的身体塑造成可度量、可管理的“驯服身体”。这种身体既是文本性(能写会吟)的物质载体,也是将德行内化为身体惯习的重要机制。作者强调,这类身体技术的背后是政治-权力的实践,与西方常见的通过体育训练强化肌肉的阳刚模式不同,这种“驯服”体现了将学识与美德内化的阳刚形态。

摘抄:为什么在中国前现代文学中,被西方视角视为“女性化”或“非典型”的“文弱书生”形象,能被本土文化广泛接受为浪漫英雄与男性气质的理想典范?“才子”并非阳刚的对立面,而是一种被科举、礼仪、文本与舞台行当共同“生产”的合法男性气质。“文弱书生”的气质既不是纯粹的反叛,也不是被动的顺从,而是在权力的场域内生产,在叙事的缝隙里周旋。不过,才子气质的“反抗性”恰恰是其“被规训性”的最高体现。它是一种在文化规训内部开辟出的身份与意义再阐释的“第三空间”(霍米·巴巴)。文人阶层通过主动拥抱“脆弱”,将权力结构的压迫转化为文化资本的积累,在象征层面实现对权力的“柔弱制胜”的同时也完成了其自身的献祭。这种策略既深刻受制于时代规训,又闪烁着主体性的微光,正是前现代中国文人精神世界的复杂缩影。

摘抄:一直以来,存在一种“东方男子=柔弱/阴性”的西方想象。华裔男演员尊龙主演的电影《蝴蝶君》是一典型。电影讲述了法国外交官高仁尼与中国男旦宋丽玲之间的情感纠葛。高仁尼对宋丽玲的迷恋就是典型的东方主义幻想——他将宋丽玲视为一个神秘、顺从、充满异域风情的他者,并试图通过占有“她”来满足自己的男性自大和殖民欲望。然而,宋丽玲非但不是高仁尼想象中的“蝴蝶夫人”,反而是一个具有强大主体性的反抗者,他利用了高仁尼的东方主义偏见,最终反噬了高仁尼。与电影一样,《文弱书生》同样回应了西方对中国男性“阴柔化”的东方主义凝视与想象。

本书的最大贡献在于挑战了将西方霸权男性气质(hegemonic masculinity)视为普适范式的倾向。“霸权男性气质既不是与生俱来的,也不是放之四海而皆准的,它是一定历史时期、一定意识形态的产物,并为父权制和男性在社会中的主导地位服务”。西方理论将男性气概建构在“男性/女性”及“反女性”的二元划分上,而作者指出,前现代中国的“才子阳刚”并非“未达标的男性”,而是在阴/阳权力链和文/武谱系中自洽、具有政治和审美正当性的男性范型。男性气概的核心不是肌肉,而是文采与德行,这一发现为男性研究提供了去中心化的东方经验。

西方理论将一个社会中的男性气质区分为“霸权”“从属”“边缘”三个类别,男性特质的支配性定义是四条“硬汉守则”:拒绝女性化,做个大人物,管控情绪,冒险性与进攻性。本书并非一概否定这一框架的解释力,而是通过前现代中国的性别话语(尤其“阴/阳”与“文/武”),对它做必要的“去普遍化”处理:在传统中国,“阴/阳”并非“男/女”的简单对译,而是权力位置的可变关系项;同一主体在不同权力关系中可处于阴位或阳位,故而“性别”的政治性往往先于并压过“性”的二元刻写。正如书中所引文献指出的,“在中国,性别符号往往是等而下之的,更重要的原则来自道德和社会生活”。“硬汉守则”并非男性气质的“常量”,“柔弱—多情—可伤”也可在特定文化政治中成为被嘉许的男子气,只是其合法性不源于“阳刚本质”,而是来自权力的编排方式。

摘抄:由此可以得出几条关键修正:其一,前现代中国并不以“男/女—异/同”为二元来组织社会象征秩序,许多场合中“性别角色”服从于亲属、年龄、地域、等级等更高阶的社会原则。作为西方性别话语和整个符号系统核心观念的男/女二元分野,对前现代中国社会并不完全适用。其二,作为“理想男性身体”的“瘦弱/柔敏”并非对阳刚的背反,而是与“文”之权力、教化与文本性深度耦合的身体技艺,福柯式“驯顺的身体”在此获得了在地化阐释。其三,既然“阴/阳”是权力关系学,那么“同-异”之分无法像现代西方那样,与“男-女/阳-阴”稳定对位。这也解释了为何中国文学中的柔美男体既可入异性恋的“才子-佳人”叙事,又能与男-男情欲的修辞彼此通气,而不必立即触发“去男性化”的惩罚机制。

电影《蝴蝶君》中宋丽玲的“女性化”表演,并非其男性气概的缺失,而是一种策略性的性别表演,用以利用西方男性对东方女性的幻想和对自身男性气概的过度自信。而《文弱书生》为我们理解宋丽玲这种“阴柔”外表下的复杂男性气概提供了理论基础。宋丽玲的“阴柔”与“才子”的文弱有异曲同工之妙,它们都挑战了西方单一的男性气概标准。作者指出,中国传统文化中对“才子”的推崇说明了男性气概并非只有一种“阳刚”的模式,而宋丽玲的形象则进一步将这种“阴柔”的男性气概推向极致,并赋予其反殖民、反霸权的政治意义。宋丽玲利用西方对东方“阴柔”的刻板印象,成功地欺骗了高仁尼,最终使其男性自尊彻底崩溃。这表明,在某些文化语境下,看似“脆弱”或“阴柔”的男性特质,反而可能蕴含着强大的力量和颠覆性。

摘抄:另外,本书探讨了男性同盟与英雄义气的叙事机制,从《水浒传》《西游记》等英雄小说到史传叙事中“结拜-共谋”的模式,揭示男性之间的情感是如何被政治化和神圣化为忠义的。这种同盟与日本幕府时代的“众道”有共通之处,二者都是精英男性圈层内的亲密关系。书中探讨了中国传统文化中的“同性社交渴望”(homosocial desire),指出男性之间的深厚情谊以及一定程度的身体亲密,是与忠诚、信任和情感寄托相联系的。而日本的“众道”文化则将这种同性关系制度化、仪式化,并赋予其武士道精神的内涵,强调主公与“小姓”(大名身边的年轻侍童)之间超越生死的忠诚和情感纽带。两者都体现了非西方语境下男性气概的复杂性与多元性,展现了男性气质在不同文化中可以有截然不同的表现形式和价值评判。无论是“才子”的文采风流,还是“小姓”的忠诚侍奉,都说明了男性价值的实现途径并非只有武力征服或经济成功,还可以通过文化修养、情感联结和个人魅力来体现。当然,“才子”的“温润之身”是被制度制造出来的“驯服身体”,大名与“小姓”的亲密关系也不是任性之爱,而是被武家内部的人事编制与礼仪法度严格控制。两边都在把少年之身社会化、功用化:一边是会吟会写的“文身”,一边是能侍能战的“武身”。

摘抄:“性别研究”长期存在被狭义化为“只研究女性”的倾向,这种局限不仅让男性处于“不可触碰的中心”,也在学理上遮蔽了性别权力在不同主体间的循环、流变与再生产。本书的另一大贡献就在于打破了这种窠臼。女性主义既提供了研究男性气质的语境,也提醒我们必须把“男人”重新放回其被规训、被叙述、被欲望形塑的“性别化位置”之中(而非无性别的“普遍人”)。正如书中引用的特尔玛·芬斯特(Thelma Fenster)的观点:“女性一直被看作是具体的、在地的存在,而男性则始终不可触及,享有那位极少现身且难以接近的‘天父’的特权。由此,女性主义可能无意中强化了那种把女性置于次等地位上的二元划分。”

“女性主义与后殖民主义和马克思主义一脉相承的思维方式都是关注那些被压迫的、被边缘化的少数群体。因而从这个角度看,性别研究就是要去解放女性。这当然是没问题的。但是,这种性别话语也是一把双刃剑。”在中国史学与文学研究的场域里,把性别研究等同于“内闺-家私”的女性史,尤易造成盲点。作者援引曼素恩(Susan Mann)的观点指出,由于中华帝国晚期的强性别隔离,诸如官僚、科举、书院、会党、商贸等“公共”领域几乎都由男性与男性关系构成,若仍把性别研究限于“妇女/家务”,反而会失去对“男人如何在男-男关系中被组织与欲望”的基本追问。正是在这一意义上,本书以“才子”这一文学-文化装置为轴心,展示了文本、身体、情欲与权力如何共同生产出一种可见却脆弱的男性身形,从而把“男性也被性别化”的问题置于中国经验的细密纹理中加以辨析。这一视角使性别研究真正回到“关系的政治”,关注的不只是从女人到男人的对象转换,而是从“非问题的男性”转向“问题化的男性”。

通过将男性研究“纳入”性别研究,《文弱书生》把以往被当作“无性别的默认人类”的男性,重新放回性别关系的互动场,让其可见、可分析、可比较、可对话、可协商。这与当下女性主义人群常用的“纳入式”话语可以构成一个有趣的对照。亲密行为中的“纳入/受纳”在经验上往往伴随主动/被动的非对称性,而学术上的“纳入”应当有鉴于此,不是把男性置于新的中心,更不是以“主动者”的名义再生产父权,而是让不同性别与取向的位置彼此可交换、可审视。因此,这一对照可以帮助我们理解“把男性放回性别”的必要性,同时也提醒我们:真正有效的“纳入”,不是把谁“插回中心”,而是重写版图——让多元主体在同一张地图上以非支配的方式定位和对话。

摘抄:无法撇开西方理论,但又要强调在地化知识和体验,一直是区域文化研究的一大难点。诸如“意识形态”“主体性”“男性气质”等术语本身都带有启蒙-现代性的历史尾迹,将它们用于前现代中国须谨慎校准适用边界。这份方法论上的克制,使这本书中每一次与西方理论的“对话”都不是对后者的简单套用,而是“以彼观此、以此反观彼”的双向校正。作者并未照搬福柯、巴特勒等西方学者的理论,而是将其作为“阅读策略”用以解读中国材料,同时警惕概念的文化来源。他用阴/阳—文/武框架重新阐释性别与权力,把区域性材料的解释力推到了理论前沿,这一方法论上的自觉,避免了理论帝国主义,同时也为地方性知识的创新迈出了宝贵的探索步伐。

同样难能可贵的是,作为一本二十年前在海外出版的书籍,其核心洞见对于理解当代中国与世界依然有力,以下试举几例:

其一,性别气质是多元且分层的,当今世界同样存在“霸权”“从属”“边缘”的三分,只是“霸权阳刚”不再只有武力/刚猛一种面孔;它可能是国族叙事里的铁血话语、资本话语里的成功学、科技语境里的民族主义,等等。“秀肌肉”只是其中一种外观,以技术、管理、话语控制实现的“阳刚”同样能够占据霸权,例如科技工作者、高科技企业就常常被纳入技术民族主义的象征链:理性、沉稳、攻坚克难、公而忘私。这里的“霸权阳刚”不像肌肉那样可视,而是被父权制以知识—系统—效率的“技术气质”统摄,同时与民族主义想象结盟,以获得文化正当性。

其二,“文/武”与“阴/阳”的相对位置并非来自性别,而是权力建构的产物,迁移到今天,就是话语权的位势切换,谁掌控叙事、谁能上热搜、谁能把形象变现,就能处于“阳位”;而在监管、平台或资方面前,再“强”的个体也会转入“阴位”。韩流偶像的“白净、纤细、少年感”,靠练习生体系、镜头语言、妆造与舞台程式被稳定复制,颜值与身材管理、舞台走位与镜头“抓点”等共同把“可欲、可控、可消费”的身体做成标准件。

其三,“反叛与收编”的循环不仅出现在古代的才子佳人小说里,当下很多原本非主流的性别形象也会被商业与主流叙事吸纳、净化,变成可被销售的风格或“国风”的资源。当然,从微观视角来看,前现代的“礼—法—科举”与行会/宗族网络,是“文弱之身”的规训装置;而今天,对男性气质的规训常由平台规则、商业代言、舆论运动发动。装置变了,身体与美学的“驯化”方式也就不同。

不过,尽管《文弱书生》用阴/阳位置解释性别实践与权力关系的努力值得肯定,然而这一概念高度抽象,在具体文本中可能存在过度阐释的可能。比如某些文学文本的身体呈现可能更多由文类规范,而非权力结构主导。此外,作者聚焦文学作品中的男性形象,但较少引入女性读者和作者的视角。才子佳人小说中,佳人的审美偏好与情感表达理应对才子形象的塑造起到重要作用;女性书写如何评价阴柔男性,也值得纳入分析。若能增加上述女性主体的参与,也可以避免男性研究再次将女性边缘化的风险。

摘抄:笔者少年时曾以“谦谦君子,温润如玉”作为自己的人生信条,然而参加工作、走入社会之后,不得不接受权力与舆论的各种形象规训而不断进行痛苦的调适。正如本书开篇引用的弗吉尼亚·伍尔夫的话,“文学不是任何人私有的而是所有人共享的领地”,那么性别话语同样也应当如此。在权力与情感、文与武、阴与阳的天地间,我们需要的不是单一的“好女人”“好男人”模本,而是理解并尊重彼此差异的温润眼光。这本书如同一面镜子,映照出中国文化中多元的男性风景,也照见我们每一个人内心脆弱却坚韧的自我。

在看见自我的同时,本书还给我们提供了看待他者时的批判视角。正如明清小说中情与礼的冲突常以“反讽—颠覆—收编”的三段式完成,才子佳人戏剧常以私情违背礼教起事端,终又因功名成就而归入秩序。歌咏私情的文本对正统阳刚构成微妙挑战,但最终通过功名而被正统收编。父权制的一个高明之处在于,它允许局部反叛以维持总体秩序。就像本文开头的脱口秀场景,当代性别舆论里许多“看似解放”的风格与口号,非常容易被市场或主流话语吸纳为可销售、可动员的“新品类”,形成“快反叛、快收编”的循环。对这种循环的警惕与识别,也是本书对当下性别议题提供的重要方法论启示。

进一步说,既然男性气概不是自然物而是权力之建构,循着这一路径展开,当下所谓“厌女/厌男”的互相攻讦并非两性矛盾的真相,更非“天性”之争,而是父权制权力装置看似无意、实则有意的副产品。换言之,男人与女人是受到同一套身体政治摆布的,我们共同的敌人是那套让性别成为支配链条的权力本身。正如玛丽亚·米斯在《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》一书中指出的,女性和男性并非受害者和恶棍的关系,对于父权制的建构与巩固而言,所有人都可能难辞其咎。如果将“两性对立”叙述成“被性别化的女性对无性别的男性开战”,也许是变相地为父权续命。父权制是一个强大的链条,每一本书、每一次发声、每一次行动都像是在努力松动链条上的某一个环节,直到它最终断裂。我们并不知道人类下一步将走向何方,但我们可以肯定的是,人类可以在打碎这些镣铐之后继续前进。

佛罗伦萨安杰利科大展:致敬文艺复兴先声

弗拉·安杰利科(原名圭多·迪·皮耶罗Guido di Piero,亦称菲耶索莱的乔瓦尼修士Fra Giovanni da Fiesole;约1395年生于穆杰洛的维基奥,1455年卒于罗马)以独特的艺术风格著称——既承续晚期哥特的传统,又融汇初兴的文艺复兴理念。他的作品因对透视与光线的巧妙运用而闻名,开创了人物与空间关系的全新范式,其创作核心是对神与人关系的思考。

武田田评《心智、现代性与疯癫》|社会学家的《物种起源》

摘抄:2016年,哈佛大学出版社出版了格林菲尔德“民族主义三部曲”的终结篇《心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响》(Mind, Modernity, Madness: The Impact of Culture on Human Experience)。九年后的2025年1月,这部著作的中文版终于面世。从标题来看,这本书似乎与民族主义没什么关系,但实际上它仍然是格氏毕生致力于的民族主义研究的一部分。三部曲的前两部分别是《民族主义:走向现代的五条道路》和《资本主义精神:民族主义与经济增长》。作为涂尔干和韦伯的忠实门徒,格氏坚信集体意识对现代社会的塑造作用,而民族国家意识/民族主义则是“现代文化的根基和框架”(《心智、现代性与疯癫》,第6页)。《民族主义:走向现代的五条道路》开宗明义,阐述了民族主义为何出现、如何出现及转型,以及不同形式的民族认同和民族意识怎么转变为制度性的习惯与文化模式。《资本主义精神:民族主义与经济增长》接着聚焦在资本主义经济模式上纵深论述,分析现代经济有别于以往所有经济形态的根本原因,认为其持续性的发展取向和意识正是民族主义的产物。两本书对涂尔干和韦伯的回应清晰可辨。

第二部出版十三年后,第三部方才问世。在漫长的十三年里,格氏对民族主义的思考更加深入幽微,穿透宏观的经济、政治、道德和习俗,潜入“个人生存体验中最为隐私的角落” (第6页)。《心智》一书的核心论断如下:精神分裂症、躁郁症和重度单向抑郁症这三大“精神癌症”是现代文化的产物,由于现代性本身就是由民族主义造成的,故而这三项精神疾病也是民族主义在全球发展的结果。

摘抄:谈到“层展”,就不得不提美国著名的凝聚态理论物理学家菲利普·安德森(Philip W. Anderson),正是安德森在1972年发表于《科学》杂志的论文里提出了层展这个概念。安德森认为,尽管现代物理学致力于不断打碎物质、研究其更加深层细分的结构,但是即使我们已经将万事万物还原为了基本单元和基本规律,并不意味着我们可以从这些“基本”(fundamentals)出发构建复杂的物质世界。从原子到分子,从分子到生物乃至人类社会,向上跨越不同物理层级,新现象不是旧现象的简单排列组合,而是自然而然地emerge出来的(国内也有把emerge翻译为“演生”或“涌现”的,但似乎都未能表达出原词那种生机勃勃、出人意料的自发特征)。 “每个层次的规律不能等同于下一层次规律的应用。高层次规律向低层次规律的还原是原则上的,新的规律出现于从低层次向高层次的层展中。”(施郁:《层展论的旗手——菲利普·安德森》,《自然杂志》第43卷第1期,2020年,78页)

格氏借层展概念应用于社会学,其实是把物理学、生物学和人文社会科学想要研究的对象视作一体,这个对象就是人类世界的现实。物理学负责现实的物质层级,物质层展到有机层级由生物学负责,有机层级再向上层展就进入文化层级,而文化依托于人的心智(mind),这一层级进入象征现实。低层级的规律无法适用于高层级,但高层级规律的应用必须依赖低层级的支持。以心智为例,它是象征性的、由文化决定的,但是它必须在大脑这个生物实体中运作,文化没办法决定大脑的构造。高层级须以低层级的结构作为边界条件(boundary conditions)。

摘抄:格氏对以美国为主的当代西方人文社会科学吐槽甚多,火力集中在论文《二十世纪初以来的社会科学》(Social Science from the Turn of the 20th Century)中。她直言不讳地指出,将“社会科学”分解成社会学、经济学、历史学等等独立学科的做法“并不是出于科学的需要,而是因为社会科学家和研究型大学的管理者希望为自己和自己的同事创造更多的就业机会。因此,整件事情本末倒置了”。这导致社会学科的关注点跟随外部利益的变化而随时转移,“通过创造表达这些利益的语言,以及通过在这些利益背后放置科学权威,将它们呈现为客观而‘真实’的,从而大大强化这些外部利益”。格氏还认为“社会学”(sociology)这个名称根本就起错了,所有的动物物种都有社会,社会学应该归在生物学的范畴里。而研究人类特殊性的学问必定要与文化和心智有关,并以历史为其主要证据。

摘抄:《心智》试图勾勒出人文社会科学的崭新研究范式,并为之提供范例。“如果我们能够把精神疾病解释为受开放的现代文化影响的心智或意识的一个功能表现,我们便可以大概像研究地球引力或物种演变那样,开始科学地研究有关心智的非物质性的现实。”(32页)

《心智》遂将历史作为其主要研究路径和证据。在“心理学”这一部分,格氏从病原学和流行病学的角度梳理了精神分裂症研究的前沿科学证据,主要目的是证明这两个领域的前沿研究并没有解释清楚该疾病的病因,不少结论含糊其辞,甚至互相矛盾。她援引涂尔干的观点,认为“在解释的整个进程中,下定义或详尽描绘是第一步”,而不能准确界定精神分裂症的本质并为其下一个恰当的定义正是这一“研究领域的阿喀琉斯之踵”(160页)。在接下来的梳理中,格氏主要以路易·萨斯的理论专著《疯癫与现代性:现代艺术、文学和思想领域的理智丧失》(Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought)和西尔维娅·娜莎的传记作品《美丽心灵:诺贝尔获奖者数学天才约翰·纳什的一生》(A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash)为分析对象,试图从理论和实例两个方面证明“以民族主义原则为基础的现代社会极易导致人类心理失范,进而使得个人身份意识(‘关系的自我’)变得问题重重。不健全的个人身份意识势必继而导致意志受损”(199页)。

在梳理躁狂抑郁症的前人研究时,格氏则干脆从头到尾点评了古德温和贾米森的权威专著《躁狂抑郁症》(Manic Depressive Illness),结论是这本建立在神经生物学最新研究成果基础上的专著对认识和解决躁狂抑郁症毫无用处。只是从生物学角度讨论精神疾病,就好像无论在哪儿丢了东西,都要到明亮的街灯下去寻一样,可谓缘木求鱼。这部分的实例则选自贾米森本人的自传《躁动不安的灵魂》(An Unquiet Mind),并不无遗憾地指出:贾米森虽然在写自传的过程中达成了某种自我疗治,但是由于方法总在生物学事实上打转,她永远无法根治这个可怕的痼疾。

格氏特别摘引了《躁狂抑郁症》结论部分充满信心的展望,评论说:“一篇关于躁郁症的科研文本,却大量使用将来时态和虚拟语气,这一做法或多或少让这类文体本应具有的严肃性打了折扣,也可以说让这个本来非常严肃的话题失去了其沉重的分量。”(278页)这句评语很有意思,不仅起到了将论述的方向从现有生物学现实转到文化诱因的作用,而且特别凸显了语言文字表达的重要性。如果说达尔文最热衷于观察的样本是化石碎片,格氏最热衷于观察的样本则是最能够反映人类象征性现实的载体——语言。

在接下来篇幅最长的“历史”部分,《心智》回溯了精神疾病从英国开始、经由欧洲大陆蔓延到美国并登峰造极的历史过程,引用、转述和阐释了大量历史、文学、哲学、医学文本;通过观察这些样本,尤其是样本中语言的演变,来判断精神疾病的演化进程。

格氏认为,在某个词被创造出来之前,这个词所代表的文化现象是不存在的。只有当社会出现了某种文化现象、人的心智试图理解它的时候,才会诞生新词;而新词反过来又塑造强化了心智的认知,进而影响社会现象。例如:抱负(aspiration)、成就(achievement)和成功(success)从十六世纪的英格兰开始获得现代释义,原先的贬义或中立词义消失,积极词义保留。这准确反映了民族主义在英国的滥觞,“人民主权”使得“人”的概念得到重新诠释,“人成为一种机体、一种自治而自尊的状态、一个有责任且有能力为自己命运负责的个体”(351页)。民族主义兴起的现象催生了新词诞生,新词在使用过程中被人们不断诠释理解,人们的理解引发新的现象。

摘抄:由于文学是语言这一载体最丰富和活跃的表现,也是构建历史和哲学的基础,许多实例都摘自文学作品。在格氏看来,莎士比亚生逢其时——语言天才恰逢社会重大变革期,理所当然地为现代英语创造了大量新词。她甚至认为,现代词义上的“爱”就是由莎士比亚在《罗密欧与朱丽叶》中定义的,即理想的浪漫之爱(romantic love);其鲜明特色在于“直接导致人认识自我”(364页)。阳台情话发生后的第二天,茂丘西奥对罗密欧说:“Now art thou Romeo, now art thou what thou art, by art as well as by nature.”(现在你是罗密欧了,你是你真正的样子,既由天性造就又有后天努力。)人需要在自然赋予的身份之上自己找寻一个新的身份,这是民族主义兴起以后才有的意识。有趣的是,朱生豪的译本中,这句话被翻译成“现在你合群了,无论秉性还是修养都是真正的罗密欧了”(朱生豪:《莎士比亚全集》第五卷,时代文艺出版社,2012年,128页)。“合群”的意思原文中并没有,甚至与原文意思相矛盾,显然是朱生豪自己的理解。这或许印证了格氏的观点——毕竟朱生豪生活的年代,中国的现代民族主义思潮还未大规模兴起;社会现象并未发生,语言上就无法变革,译者的心智还未经历语言的塑造,也就不能理解这句话的意思了。

摘抄:《心智》的历史部分重点论及的国家有:英国、法国、德国、俄罗斯和美国,排布的顺序恰好是历史上民族主义扩张的先后顺序,而这几个国家民族主义的发展情况应当是格氏最为熟稔的内容了。《民族主义:走向现代的五条道路》讨论民族主义在上述国家之间的依次传播;《资本主义精神:民族主义与经济增长》讨论传播中的经济情况,也就是民族主义如何影响人的群体决策和行为;而《心智》则以历史和经济变化的事实为证据,讨论传播中人的精神在宏观(文化)和微观(心智)层面上的变化。作为系列专著,“民族主义三部曲”整体构成了以历史为路径、关注象征性现实的实证研究范式。

摘抄:将民族主义与精神疾病紧密联系在一起,首先需要清晰地界定民族主义和现代文化,为接下来的阐述设置基本前提。以下定义是格氏数十年民族主义研究的基石,也是她使用最为圆熟的理论工具:(1)文化是人类生活的首要经验现实;(2)现代文化由民族国家意识塑造,而文化又塑造了心智;(3)民族主义包含世俗化、生而平等和人民主权三部分,这些都让人得以掌握自己的命运,同时意味着人无法拥有明确的身份认同。换言之,人类与文化共同生长、相互塑造;民族主义兴起以后,世俗的经验世界取代超自然的上帝成为文化关注的焦点,西方文化因此转变为现代文化;由于现代文化由民族主义塑造,必然包含认为社会所有成员皆平等的观点,在此文化中的人们便难以形成个体身份认同。

在此前提下,格氏再次援引涂尔干来提出推论:所谓社会失范(anomie)乃是文化无力向人们提供指引。“一个社会越早将自身定义为民族,心智错乱就越早在这个社会出现。而且,对于平等和自由的理想越执着,在社会、政治和经济制度中越好地落实民族主义的两大原则(平等主义和人民主权),精神疾病就会越普遍。”(34页)也就是说,现代精神疾病的成因是民族意识塑造的现代文化导致了集体心智故障。

摘抄:与此同时,民族主义的优点显而易见。正如《资本主义精神:民族主义与经济增长》中所言,民族主义诞生后,把经济发展当成是确保民族成员尊严和国家威望的主要手段,因而不断发展经济。英国之所以成为世界上第一个现代经济体,正因它是世界上第一个民族国家,英国在都铎王朝的迅速崛起建立在该王朝肇始的民族主义根基上。受到英国崛起的影响,欧洲各国依照与英国地理距离的远近依次接受民族主义思想,在经济发展、国力增强的同时依次出现社会失范现象;每一个民族对精神疾病从初识到不得不接受的过程都深深地打着民族主义的烙印。

十七世纪下半叶,爱尔兰人把疯癫叫做“英国坏脾气”(English Spleen),然而在爱尔兰民族意识快速发展的刺激下,到了十八世纪中叶,它已经成为了“爱尔兰病”(Irish malady)。海峡对岸的法国人一开始将英国人的疯癫归咎于岛国变幻无常的天气,但经过了启蒙运动以后,法国的高级知识分子阶层同样产生了“倦怠”(ennui)。夏布多里昂将这一状态描绘为“隐秘的焦虑和令人窒息的激情的活力交织在一起”,并认为该现象的产生受到了卢梭《一个孤独散步者的遐想》的启发(464页)。 十九世纪初,法语里已有专门的词“精神异化”(alienation mentale)来形容遍及社会各个阶层的精神疾病,这一社会氛围显然深刻地影响到了1843年从德国来巴黎工作的年轻知识分子卡尔·马克思。格氏将马克思描绘为一个在多重民族、文化和种族身份中饱受精神折磨的天才,认为真正促使马克思着手分析资本主义经济体系的并不是现代社会的经济形式,而是现代社会的精神疾病——“《1844年哲学经济学手稿》中的异化概念与我们今天所说的精神分裂症症状(以及谱系障碍)惊人地相似”(498页)。

十八、十九世纪德国政治上的分崩离析和经济上的落后迟缓是其精英阶层快速萌发民族主义思想的重要背景,但也导致知识分子对精神疾病的研究仅限于狭小的学术圈子,带有强烈的哲学和浪漫主义色彩。大量的受教育者在社会地位上虽然略高于普通民众,但经济上仍处于社会底层,这些“失范的最大受害者”随即掀起了“狂飙突进运动”;“六名主要的狂飙运动成员中,有四名在今天会被认为是精神病患者”(525页)。歌德的《少年维特之烦恼》在德国乃至欧洲风行,正因为小说为读者“无法逃脱的痛苦找到了一个可以接受的解释”,即通过自杀“结束无法忍受的存在,并一举实现了自我”(531页)。

俄国的民族主义由彼得大帝和亚历山大二世的两次改革带来,因此是自上而下推进的,花了很长时间才深入到市民阶层。最先受到民族主义影响的是知识分子,最先精神崩溃的自然也是他们,十八世纪九十年代产生了一波俄国知识分子的自杀潮,不过因为人数较少很快过去。二十世纪初,农奴解放四十多年后,数百万人涌入城市,接受教育,成为中产。他们的身份模棱两可,被称为“混合阶层”(raznochintsy),成为罹患精神疾病的重灾区;而他们当中“绝大多数人成为了革命者,只有少数人真正发疯或因此自杀”(551页)。

摘抄:早在美国成为国家之前,疯癫就伴随新移民来到了这片土地。欧洲国家接受民族主义思想的时间和事件清晰可辨,故而可以梳理上述每个国家受到精神疾病侵害的轨迹。然而,对于美国这个生而具有民族意识的国家,格氏认为研究的核心问题不应再是“疯癫何时到来”,而是“随着自由和繁荣程度的增长,以及众多过去失权群体地位上升、选择增多,精神错乱的患病率有没有上升”——答案是肯定的。在引述了大量的相关数据分析和研究结论后,格氏点评道:“文明的进步是罪魁祸首。美国文明正在以惊人的速度前进;这个年轻的国家准备超越其旧世界的所有对手。技术革新也必然导致人们命运的频繁逆转……突如其来的繁荣和逆境都会让人疯狂。”(631页)在美国高速发展两百多年后,格氏不无惋惜地指出,“那些患有轻度的、普遍的、全美国都有的精神疾病的人,即神经衰弱患者,代表了整体上的美国文化”(660页)。

《心智》的历史部分旁征博引、洋洋洒洒,显示出作者强大的语言功底(格氏精通英语、法语、俄语、德语、希伯来语)以及文献检索、阅读和分析的能力。读者循着历史路径徜徉于由象征性现实的海量样本搭建起的样本库,最终走向令人惊异的结论:启蒙运动与民族主义共生,共产主义理想和浪漫主义运动拜民族主义所赐,俄国革命因民族主义而起,而美国文化本身就是民族主义的。民族主义在为这些国家带来发展和富足的同时,也让人民染上了无法摆脱的精神疾病。

相似的惊异情绪也曾为十九世纪末阅读《物种起源》的读者所感知,令他们大为震撼、难以接受。在之后一个多世纪中,遗传学、博物学、古生物学、分类学等领域的科学家反复试验、不断研究,将达尔文的自然选择、孟德尔遗传学、群体遗传学、生态学、古生物学证据等整合为一个强大的统一理论框架“现代综合进化论”,进化论才终于成为科学共同体的共识。直到今天,仍有相当数量的公众拒不承认进化论。

摘抄:尽管《美国精神病学》杂志的主编热忱地向“生物精神病学家、医生、未来学家、立法者、社区领袖、家长和所有学者”推荐本书,但《心智》在亚马逊网站上的销售相当惨淡。有读者打了两星评价后愤而留言:“书中关于大部分精神疾病源于现代性的论述非常吸引人,但引文实在是太多了,淹没了论述!”这也许是《心智》想要成为二十一世纪的《物种起源》之雄心的另一个障碍——初版《物种起源》十六万字,而英文版《心智》有二十六万词,中译本为五十八万字,在“太长不看”的互联网时代无疑是一座难以攀登的阅读高峰。被信息快速更迭的互联网文化改变了心智的读者,还有兴趣和能力去理解纸质时代探幽寻微的心智所创造的关于人类心智的作品吗?

摘抄:《中国精神障碍疾病负担和卫生服务利用的研究》(简称“中国精神卫生调查”,China Mental Health Survey, CMHS)于2013至2015年在全国范围内进行的调查显示,我国精神障碍终生患病率约为百分之十六点六,“中国成人中受到精神障碍困扰的比较高,从而造成较大的疾病负担”(黄悦勤:《中国精神障碍流行病学研究概述》,《广西医科大学学报》2024 Nov. 41[11],1496-1500页)。美国国家精神卫生研究所(NIMH)的数据则显示,2022年有五千九百万美国成年人(即美国成年人口的百分之二十三点一)罹患精神疾病。虽然与美国相比,我国精神疾病的发病率还不算太高,但是考虑到人口基数,已然成为不可忽视的重大问题。依照《心智》给予我们的启示,精神疾病在中国的快速增长,是否可以归因于民族主义的扩展和深化?中华文明绵延至今,改天换地的现代化进程也并没有改变其文明的根本特质,即以欣然容纳矛盾的“大一统”原则为首要原则。在中国向西方学习的“现代化套餐”里,西方意识形态和文化传统向来是中国最不情愿接受的附加选项,现代中国能否凭借深厚的文明特质剥离它们的影响?如果民族向心力同时建立在科技进步、国力增强和对传统文化的信心上,造成现代科学进步和经济发展的内在心智却源于西方文明的一神论逻辑,那么中国是否能够既高扬传统,又保持科学进步?如果接受现代文化影响心智的观点,那么在伴随着民族主义蔓延全球的疯癫浪潮中,中华文明能否成为一个例外?

邱源媛评《明代女真史》|八旗共同体的形成

摘抄:满族发祥于我国东北,历史悠久,源远流长。其先民从周代的肃慎、战国秦汉时期的挹娄、魏晋时期的勿吉、隋唐时期的靺鞨、辽金乃至元代的女真,均在各代正史中有所记载,且有大量文物古迹作为研究佐证。至于明代女真的史料,无论是《明实录》《明史》等官修史料,还是笔记、游记等诸多私人著述,数量庞大,分布零散,故研究明代女真史的研究论著虽为数众多,但论题却较为分散,难成系统。中央民族大学历史文化学院赵令志教授与东北大学秦皇岛分校民族学学院李小雪老师合著的《明代女真史》填补了这一研究空缺。该书从族源考证、周边影响、卫所南迁、统一聚合、建立金国、奠定大清及文化习俗、姓氏特点等方面入手,以现代民族历史研究的新视角,结合中华民族交往交流交融史的理论视角,完整而系统地阐述了明代女真人的发展历史,以揭示明代女真人何以崛起并在更改族称后很快入主中原的历史变局中的因果关系。

摘抄:《朝鲜王朝实录》是记载明代女真历史所依重的基础史料,因国内一直难以系统查阅,造成了诸多利用不便。国内学者普遍习用的《明实录》,亦因卷帙浩繁,女真内容零散纷杂,搜罗齐备有一定难度。史料的限制,使得国内学界对明代女真的研究相对薄弱。日本学者河内良弘撰写《明代女真史研究》,曾对《朝鲜王朝实录》中明代女真史料进行了辑佚与整理。赵令志先生在翻译该著作的过程中,收集了《朝鲜王朝实录》中大量有关明代女真的资料,并在前辈学者的基础上进行了翔实的考证与补充,将《朝鲜王朝实录》与《明实录》仔细对勘,突破了零散、细碎的史料局限,整体性地呈现了明代女真的状况。

摘抄:重视和使用满文文献是该书的一大特色。作者通过对《满文老档》太祖朝所载明末海西女真的三百六十四道敕书的细致分析,梳理出所属海西羁縻卫所的分布及其在明中后期女真所谓敕书的袭替情况,指出海西女真卫所敕书一直被明朝兵部武选司掌控,到明朝末年海西女真仍分布较广,故不能将海西女真等同于扈伦四部,从而纠正了《满族简史》等著作中海西女真即扈伦四部的观点。根据这批敕书,作者还进一步分析了明朝嘉靖中对女真卫所朝贡贸易政策之变化,即明朝分别确定海西女真以一千道敕书从开原入贡贸易、建州女真以五百道敕书从抚顺入贡贸易,每道敕书每年以一人一马入边,改变了以往凭着一道敕书可以多人一起入边的政策。同时规定距离明朝较远的女真人,可以“朝贡不常”,不限时日,这部分女真人被明朝列为“野人女真”,自此,明朝方将女真人分为建州、海西、野人三部分。《明仁宗实录》之前的各朝实录中常出现的“野人女直”“女直野人”的称呼,从蔑称变为专属名称,嘉靖中叶以后则以“女直夷人”取代。且明朝官书中并没有“东海女真”的称呼,“东海女真”最早见于《满文老档》,其中将呼儿哈、瓦尔喀、窝集称为“东海三部”,三部之人称为“东海女真”,从而厘清了何谓“野人女真”的疑案,并指出野人女真的范围和所属,不能将东海女真等同于野人女真。这一创新观点对研究明代女真史和满族史将产生重要影响。

摘抄:借助满文文献,该书对学界存在争议的汗号、国号、年号等问题进行梳理和释疑,认为努尔哈齐的汗号abka geren gurun be ujikini seme sindaha genggiyen han 的译文很多,译作“天任抚育列国之英明汗”是最准确的,即上天委任抚育各国之英明汗。许多学者将此翻译为“承天命养育列国英明汗”“承奉天命养育列国英明汗”等,而认为汗号中含有“天命”年号的性质,不够准确。abkai fulingga(天命)与abka……sindaha(天委任)的含义是有区别的。但此汗号已具有蒙古语“合罕”的含义,故此次称汗,具有北方游牧或渔猎民族称汗建国的性质。

关于天命、天聪作为年号问题,蔡美彪先生早有疑问之论,但未得到学界认可。本书根据《满文原档》的记载,认为努尔哈齐时期并没有“年号”,而是以干支纪年和岁次纪年。在后修的《清太祖高皇帝实录》里,对此次进表称汗的记载中,附加“建元天命,以是年为天命元年”,看似天命年号在称汗建国时已使用。但在当时的文献中,并未见到该年号,而在《满文原档》中纪年仍用干支纪年,《实录》里从天命二年始用“天命太祖英明汗第二年”,满文为abkai fulinggai taidzu genggiyen han i jai aniya,可以推测,天命年号应该是皇太极时期编修《太祖太后实录》时才确定的。从满文档案来看,努尔哈齐时期纪年方式是干支纪年,故“天命”并非当时的年号。如“天命”一样,“天聪”亦并非年号,乃天聪汗第X年之纪年方式在汉文中的简写,满文为sure han之第X年。sure han乃皇太极之汗号,为“聪睿汗”之意,其中并无“天聪”之“天”(abkai)的含义,因而满文原意与汉文是对不上的。年号“崇德”,满文为wesihun erdemungge,字意与汉文相同,乃入关前之真正年号,亦为针对“崇祯”年号之产物,乃因皇太极将自己之“崇敬道德”,比之“崇敬祯祥”更高一层之故。皇太极称帝后才有年号,或许更能阐释中国历史上自汉武帝设定年号以来,帝有年号、汗无年号的年号使用特征。

至于aisin gurun国号之aisin,在万历四十四年(1616)之前已使用,如在万历四十一年(1613),出现sure kundulen han amba gurun be isabufi, aisin doro be jafafi banjire 之语,汉文译作“聪睿恭敬汗集成大业,执金国之政”(《内阁藏本满文老档》太祖朝第一函,满文见第一册,78页;汉文见第十九册,第6页),此处aisin doro或可译作“金政”,但可知在此时已用aisin为政权名称,此大概与建州女真一直认为“大金乃我远祖”“幹(斡)朵里乃大金之裔”的认同有关。努尔哈齐曾多次表露此观点,如天命四年三月对朝鲜称,julge meni aisin dai ding han de(昔我金大定帝时),天命六年三月对汉人称julge meni aisin han(昔我金帝)、julge suweni nikan i joo hoidzung joo kindzungjuwe han inu meni aisin han de jafabufi(昔尔汉人之赵徽宗、赵钦宗二皇帝,亦为我金汗所俘)等,均可反映出努尔哈齐对金朝作为其先祖的认同,因而在建州女真人中多仍沿用“金”作为国号,此问题日本学者神田信夫、河内良弘均有专论。1616年努尔哈齐建国称汗后,将aisin定为国号。国外学者一般称之为“爱新国”,乃女真语直译。但在当时汉文的史料,将其称作“金”或“后金”。还有学者认为称“金”尚可,称“后金”欠妥,其实在《满文原档》天命六年三月二十一日中,出现了amaga aisin gurun i han solho han de bithe unggirengge(后金国汗致书朝鲜国王)的用法,虽然较少,但仍可知道满文是有amaga aisin gurun(后金国)一词的。但如此书写,仅见此国书,无普遍性,故应以aisin gurun为准。另从当时该政权的印abkai fulingga aisin gurun han i doron,即“天命爱新国汗之印”来看,aisin gurun应该最为准确。至于“大清”国号之语义,如“大元”(daiyuwan gurun)、“大明” (daiming gurun)等国号一样,来源于汉语。满文之daicing,乃汉语“大清”之拼写。按古代国号必有所典之制,“大清”一词,或典出《管子》卷十三《心术篇》中的“镜大清者,视乎大明”,以及《管子》卷十六《内业篇》中的“鉴于大清,视于大明”,乃针对“大明”之国号。近来有学者认为来源于蒙古语“daičing”(英勇之意),音虽相近,然与历代定国号之史实不符。且如前引,天聪九年十二月皇太极告祭其父表文所言,“蒙古诸国尽归一统,惟有明国尚为我敌”,因而商定国号,要针对敌国明朝。另按五行之说,金木水火土相生相克,明以火旺,清以水兴,水可灭火,乃清将灭明之寓意。当时在金国有大量儒臣,汉文化影响较大,且努尔哈齐既通五行,并影响其子侄,皇太极在各方面受儒家思想影响较大,因而,此说应该更符合“大清”国号之本意。

以上利用满文文献进行考订,解决了学界长期以来的争议。对“天命”“天聪”作为年号释疑,只能让学界明确其来历,不可能废止不用。而对国号的考订,可以纠正将“金国”写作“大金”“后金”等错误用法。

什么是“激浪派”,它跟中国有什么关系?听策展人讲

摘抄:“偶然!激浪派!”正在上海西岸美术馆展出的,这是西岸美术馆与法国蓬皮杜中心新一轮五年展陈合作项目的首个特展,也是激浪派在中国首次整体展出。展出中,除了大量欧美艺术家的作品外,也有黄永砯等中国艺术家的作品。巴黎蓬皮杜艺术中心策展人费雷德里克·保罗(Frédéric Paul)近日接受《澎湃新闻|艺术评论》专访时表示,激浪派是“最具包容性的艺术运动”,中国艺术家的作品在展览中贯穿始终,是因为他们作品本身具有不可或缺的重要性,而不是出于礼貌。

Seen and Remembered by the Mountains: Polyphonies of Friendship in Liangshan 群山所见与所念:凉山友谊的复调之歌

潘玮琳评《以竹为生》|重新认识现代中国工业化中“看不见的劳作”

摘抄:2009年,哈佛大学亚洲研究中心出版了艾约博(Jacob Eyferth)的Eating Rice from Bamboo Roots: The Social History of a Community of Handicraft Papermakers in Rural Sichuan, 1920–2000。该书对四川夹江县石堰村手工造纸业的细致描绘,在国际中国学界引起广泛关注。2016年,经韩巍、吴秀杰译校,江苏人民出版社“凤凰文库·海外中国研究系列”推出了中文版《以竹为生:一个四川手工造纸村的20世纪社会史》,2024年又将其收入“海外中国研究丛书·精选版”。这本书的再版,恰好响应了学界对技术史、手工业史与社会史的关注再起。

摘抄:自该书中英文版问世以来,学界已有近十篇书评,高度评价其对县志、地方档案、行业调查、民族志与口述史资料的结合运用,认为它生动再现了二十世纪四川乡村手工业的日常状况;同时也肯定了该书的理论探讨价值。艾约博针对近代中国农村手工业兴衰这一经典命题,通过“去工业化”(de-industrialization)与“去技能化”(de-skilling)的分析维度,挑战了诸如农村工业化来自城市溢出效应、并且是现代化建设的自然路径的传统叙事,试图揭示现代化进程中国家政策干预与区域经济变迁的复杂因果。尽管夹江手工造纸业是小规模、分散型家庭作坊,但是艾约博并不视之为“落后的残余”,而是解读为一种对生态与市场条件的适应性产业,蕴含高度的专业技能与市场价值。在“原工业化”(proto-industrialization)的解释模型中,这类高度市场化、区域性专门化的家庭手工副业,本可成为通向现代经济的路径之一;然而在强调“现代工业化”的过程中,传统手工业技艺不再是社会中受尊重的资本,反而成为一种“低端劳动”,构成了现代化的悖论。

摘抄:《以竹为生》的上述观点,源自作者对“结构性约束下的日常生活”的持续关注。近年来,艾约博曾发表过关于文浩(Felix Wemheuer)的《毛泽东时代中国的社会史:1949-1976》(A Social History of Maoist China, 1949–1976,2019年)、罗伯特·克莱夫(Robert Cliver)的《红绸:中国长三角丝织厂的阶级、性别与革命》(Red Silk:Class, Gender, and Revolution in China’s Yangzi Delta Silk Industry,2021年)、周淑萱的《从林场到锯木厂:劳动、性别与中国国家的叙事》(From Forest Farm to Sawmill: Stories of Labor, Gender, and the Chinese State,2024年)等海外中国学新作的书评。这些著作均关注并讨论二十世纪下半叶中国产业变迁中的劳动再组织,尤其是性别如何在劳动控制与分配中被制度化的问题,呼应并延续了艾约博对国家工业化叙事的反思。

在《以竹为生》之后,艾约博投入了关于四川、陕西和华北农村家庭妇女纺织的民族志与历史学研究。从造纸业男性工匠的技能与劳动地位,转向女性的家庭手工劳作,他依然试图解释,这些被边缘化的劳作,如何在国家工业化话语下持续存在,并在地方社会中发挥关键作用。艾约博注意到,在共和国的前三十年,即便国家大力推动工厂化生产,农村妇女依旧长期从事费时费力的家庭纺织。除了特定历史时期存在的制度性短缺,家庭纺织的“社区再生产”(community reproduction)功能亦至关重要。这种非正式的、甚至被贬低的家务性劳动,不仅是一种物质生产,更是农村日常礼仪循环(嫁娶、丧葬、馈赠)中必不可少的交换媒介。农村妇女的纺织、养猪、拾柴、采集等其他非工资性劳动,被国家隐形吸纳,并且成为农村社区运行的必要支撑——这正是国家经济发展背后“看不见的劳作”。

从“去技能化”到“看不见的劳作”,艾约博的研究逐步将技术史、劳作史与性别史交织在一起,转向社会再生产功能的探讨。社会再生产涵盖生育、抚育、教育、家务、食物与衣物制作、礼物交换与人情往来等活动,它既与生产相对,又是生产的前提。地方层面的社会再生产,不仅在家庭内部展开,还通过社区互助、宗族关系、礼仪循环与地方市场维系着自身的延续和稳定,这正是所谓的“社区再生产”。

在《以竹为生》中,尽管没有刻意强调这一概念,但作者对夹江山区的社区和宗族、市场和社区以及家庭生产的分析,实际上揭示了类似逻辑。他特别强调“技能的共同体”(详见该书第二章“夹江山区的社区和宗族”),指出造纸不仅是经济活动,更是一套嵌入社会关系的技能体系,既包括打浆、刷纸的技术性知识,也包括如何寻找买家、与邻居相处的社会性技能。这些技能更像是一种社会资本,通过亲属关系、婚姻、学徒制与村落网络,被管理与传递。夹江山区的经济活动完全是围绕这种社会资本展开的,因此,社区内部联结的核心逻辑超越了单纯的血脉继嗣。

摘抄:正是基于这一认识,艾约博进一步提出,二十世纪国家主导的工业化“在很大程度上是对技能、知识、技术掌控的再分配”,他甚至认为,在技术转型的层面,“中国的革命”是“技术掌控权大规模地从农村转移到城市,从一线生产者手中转移到管理层精英手中,从女性身上转移到男性身上”,而中国的“城乡分野部分地是由于城乡之间在知识分配上的变化所造成的”(导论,第2页)。

笔者的研究聚焦抗战时期西南地区造纸工业的技术创新与生产调整,因此,也将视野延伸到了成都与乐山之间的夹江山区。二十世纪战争的一个突出特点是以工业经济为基础的全面战争,因此生产动员成为战争的一个重要组成部分。纸张是战时重要的军事资源。在战时经济体制下,世界各国不约而同地增强了自给自足意识,采取战略物资的统制政策并寻求生产能力提升的技术创新。战时中国也概莫能外。抗战军兴,国民政府迁都重庆,在西南地区形成新的政治、文化、工商的中心,也开始在《西南西北工业建设计划》的整体规划下,对西南地区传统手工纸的“山乡造纸”模式进行改造,将利用现代化学工艺改良中国竹纸的科学实验和战时自主工业体系建设的进程联系起来。这正是《以竹为生》里夹江造纸业命运发生急剧转折的开端。

摘抄:艾约博对于战时来自沿海地区的技术专家进行的“自上而下的改革”予以严厉批评,认为这些五花八门的改革提议,“从廉价可行的方案(从水泥浸池,使用更剧烈的化学剂)到天马行空的方案(撤销所有用竹浆制纸的工厂,代之以木浆制纸的工厂)……几乎全都认为手工业生产技术是低效和浪费的,这往往显示出他们对当地情况一无所知”。(121页)出于对专家“套取”槽户生产知识的批判性看法,他仅用五页篇幅描述了战时的竹纸改良。而笔者的研究,恰好关注的是艾约博并未过多着墨的这些技术专家。战时中国的造纸专业人士与实业家,亟力发展“新兴纸业”,改良土纸,希望找到一种既可突破生产原料限制,又可与分散型手工作业的生产方式相结合的应急办法。以中央工业试验所纤维研究所为代表的科学家设想将现代造纸的化工原理或生产工艺,经过最大程度的精简,应用到西南地区特有的植物纤维材料上,并通过系统地组织、帮扶和管理生产厂家或槽户,实现在完全人力或半机械设备的有限生产条件下最大限度的生产动员。他们在战前和战时所进行的大量民族志调查、实验室研究和试验工厂建设的种种努力,及其对战后中国造纸业发展方向的影响,构成了《以竹为生》叙事的另一侧面。

《以竹为生》不仅让我们重新理解了传统手工技艺在现代化语境中的存续与边缘化,也提示我们去追问:在国家叙事与地方实践之间,哪些劳作被记录,哪些劳作被遮蔽?对于笔者所关心的课题而言,战时造纸技术专家们的故事,或许是另一个层面的“看不见的劳作”。从这个意义上说,对夹江手工造纸业的再考察,不只是对一个产业命运的补白,更是对现代中国工业化与知识生产多重逻辑的再揭示。

专访|陈辉:老漂族与转型中国家庭的分离与团聚

摘抄:离开老家到异地给子女带孩子的老年人,正成为中国城市化进程中一个独特而庞大的群体,被媒体称为“老漂族”。2015年国家统计局数据显示,老年流动人口中有43%是照顾晚辈生活的老人,将近800万。他们像候鸟一样,在故乡与子女所在城市之间迁徙,承担着抚育第三代的重任。

西北农林科技大学人文社会发展学院教授陈辉在其新书《银发摆渡人》中,通过对老漂族的深入调研,揭示了当代中国家庭正经历的结构性困境:核心家庭因精细化育儿和职业压力而发生抚育功能超载,不得不依赖老人支持;家庭内部代际权力失衡,传统的无限责任伦理与现代个体化诉求之间存在张力。

摘抄:陈辉的研究方向为社会转型与家庭发展。在他看来,老漂现象不仅是人口流动的结果,更是社会调动老年人劳动力资源、促进人口再生产的一种模式。老漂族面临的最大问题不在于社会适应,而在家庭内部——他们处于“免费家政工”与“不受尊重的长辈”的双重角色困境中(159页)。在接受澎湃新闻专访时,陈辉认为,要建立生育友好型社会,除了增加生育补贴和教育补贴之外,还要注重家庭内部的伦理平衡,让代际之间、夫妻之间相互理解与支持,在个人价值与家庭价值之间找到新的平衡点,形成适应转型期的新家庭伦理。

图像 & 视频

豪滕镇的彩虹屋, 荷兰

说明:你不会找到纪念品商店或旅游地图指引方向——但沿着豪滕的里特普拉斯湖畔,你会偶然发现荷兰最令人意想不到的上镜景点之一。虽然许多人涌向阿姆斯特丹的运河或鹿特丹的方块屋,但这座宁静的通勤小镇却拥有独特的建筑风格。彩虹屋如海市蜃楼般鳞次栉比,闪耀着大胆的绘画色彩——一个住宅区变成了一个低调的文化地标。

对当地人来说,它们只是日常生活的一部分。但对于摄影师和设计爱好者来说,它们是色彩饱和、对称的梦幻景观。该建筑群由汉斯·比恩 (Hans Been) 设计,于 2005 年竣工,将加勒比海风情与北欧的内敛风格融为一体,呼应了简约渔村的面貌。每栋房子都反射出不同的色彩。这不是一个精心策划的旅游景点;这些都是有人居住的住宅,它们所在的社区也经过了同样周到的规划,而豪滕正是凭借这种规划成为全国最适合骑自行车的城镇之一。从湖对岸或附近的桥上欣赏这些色彩鲜艳的建筑外观最为理想,它们就像一个秘密,只有在合适的光线下才能幸运地捕捉到:迷人、惊喜,而且低调得令人耳目一新。

莱蒙彗星逐渐变亮

说明:莱蒙(Lemmon)彗星正持续增亮,并逐渐移入北半球的晨空。当前除了SWAN25B彗星与ATLAS彗星之外,C/2025 A6(莱蒙)彗星已成为第三颗通过双筒望远镜与长时间曝光摄影可见的彗星。这颗彗星于今年初被发现,目前仍在向太阳系内部行进。它将于11月8日到达近日点,但在此之前,10月21日会率先以约日地距离一半的间距掠过近地点。尽管彗星亮度向来难以精确预测,但乐观估计届时莱蒙彗星或能实现肉眼可见。十月中旬前,该彗星最佳观测时段为黎明前的天空,之后也将现身于傍晚天幕。这幅展现彗星分裂且急速变化的离子尾的特写影像,于上周末在美国德克萨斯州拍摄完成。

桉树上的考拉, 大奥特维国家公园, 澳大利亚

说明:在大奥特维国家公园茂密的桉树林中,考拉如同沉睡的哨兵,守护着澳大利亚的野性灵魂。这些有袋动物常被误称为“考拉熊”,但实际上它们与袋熊的体型更接近,它们结实的无尾身躯、毛茸茸的耳朵和柔软的黑色鼻子很容易辨认。

然而,考拉的未来岌岌可危。栖息地丧失、疾病以及丛林大火等气候威胁,使它们正处于关键的十字路口。但森林修复、专门的保护区以及原住民主导的保护工作正在扭转局势。只要持续呵护,这些温顺的攀爬者就能依附在树梢(以及我们的心中),成为澳大利亚野性精神的永恒象征,世世代代传承下去。

克拉克山脉, 内华达山脉, 约塞米蒂国家公园, 加利福尼亚州, 美国

说明:今年是约塞米蒂国家公园遗产的又一个里程碑。约塞米蒂国家公园自1864年以来一直受到保护,以其令人惊叹的壮丽景色和生态意义而闻名。约塞米蒂坐落在内华达山脉的中心地带,占地近1200平方英里,孕育着巨大的花岗岩、奔腾的瀑布和古老的红杉。克拉克山脉是其鲜为人知的瑰宝之一——今天照片中显示的崎岖高海拔山脊。它以约塞米蒂的第一位守护者、自然保护先驱盖伦·克拉克的名字命名。

克拉克山脉静静地守护着约塞米蒂南部的荒野,其山峰被冰川侵蚀,顶部覆盖着高山草甸。这里,微风轻拂白皮松,天空开阔,呼应着公园诞生时的远见卓识。

蛇河上的牛轭湖, 大提顿国家公园, 怀俄明州, 美国

说明:除了水,河流还承载着生命、历史和故事。它们是大自然对我们景观的永恒贡献,流淌过大地,跨越时间。蜿蜒流经怀俄明州大提顿国家公园的蛇河便是其中一颗瑰宝。这条河上一个尤为令人惊叹的景点是牛轭湖湾——今天这张照片中就出现了——平静的水面倒映着巍峨的提顿山脉,驼鹿和白头鹰等野生动物在这里繁衍生息。在这里,河水自由流淌,不受混凝土或商业的束缚,受到1968年今天签署的《野生与风景河流法案》的保护。

这项具有里程碑意义的法律是一项承诺:有些河流将永远奔腾不息。它守护着那些拥有“非凡之美”的水域,守护着生态和精神——歌唱着荒野,低语着遗产的河流。蛇河源头,包括牛轭湾,于2009年被列入这份神圣名单,确保其倒影不受干扰,韵律不被打破。

黎明时分,薄雾在河湾处舞动,群山沐浴在晨曦的余晖中。游客驻足,静静地欣赏着大自然的诗意。多亏了这项法案,这条河的故事得以流淌——未受驯服,未受污染,令人难忘。

布里特尔峡谷里生长的帚石楠花, 斯凯岛, 苏格兰

说明:雾气袅袅,水波粼粼,传说萦绕——欢迎来到格伦·布里特尔。在苏格兰传说中的“雾岛”斯凯岛上,峡谷绵延展开,紫色石楠花如地毯般铺满崎岖山坡。这片土地回荡着历史的低语:远在八千年前新石器时代猎人循溪而行之前,恐龙的足迹早已镌刻于峭壁之上。九世纪时,航海的北欧维京人在此定居。数百年后,强大的麦克劳德与麦克唐纳氏族相继占据这片疆土,他们的城堡见证了无数战役与同盟的兴衰。

在群山与隐秘湖泊之间,仙女池闪烁着翡翠与绿松石般的光泽,水流在火山岩上翻滚奔涌——据当地传说,这里曾是仙女们在月光下翩跹起舞之地。不远处,被称为“水之釜”的科鲁伊斯克湖隐匿于锯齿状的黑色库林山峰之下,相传湖中有水怪出没,是一种能变幻形貌的水灵。红鹿在石楠丛中悄然滑行,野兔沿着隐秘小径消失不见,金雕在高空盘旋。布里特尔峡谷正是地质奇观、野生动物与人类历史交织之地。每块岩石、每道瀑布、每座山谷都在诉说故事——请轻步慢行,侧耳倾听。

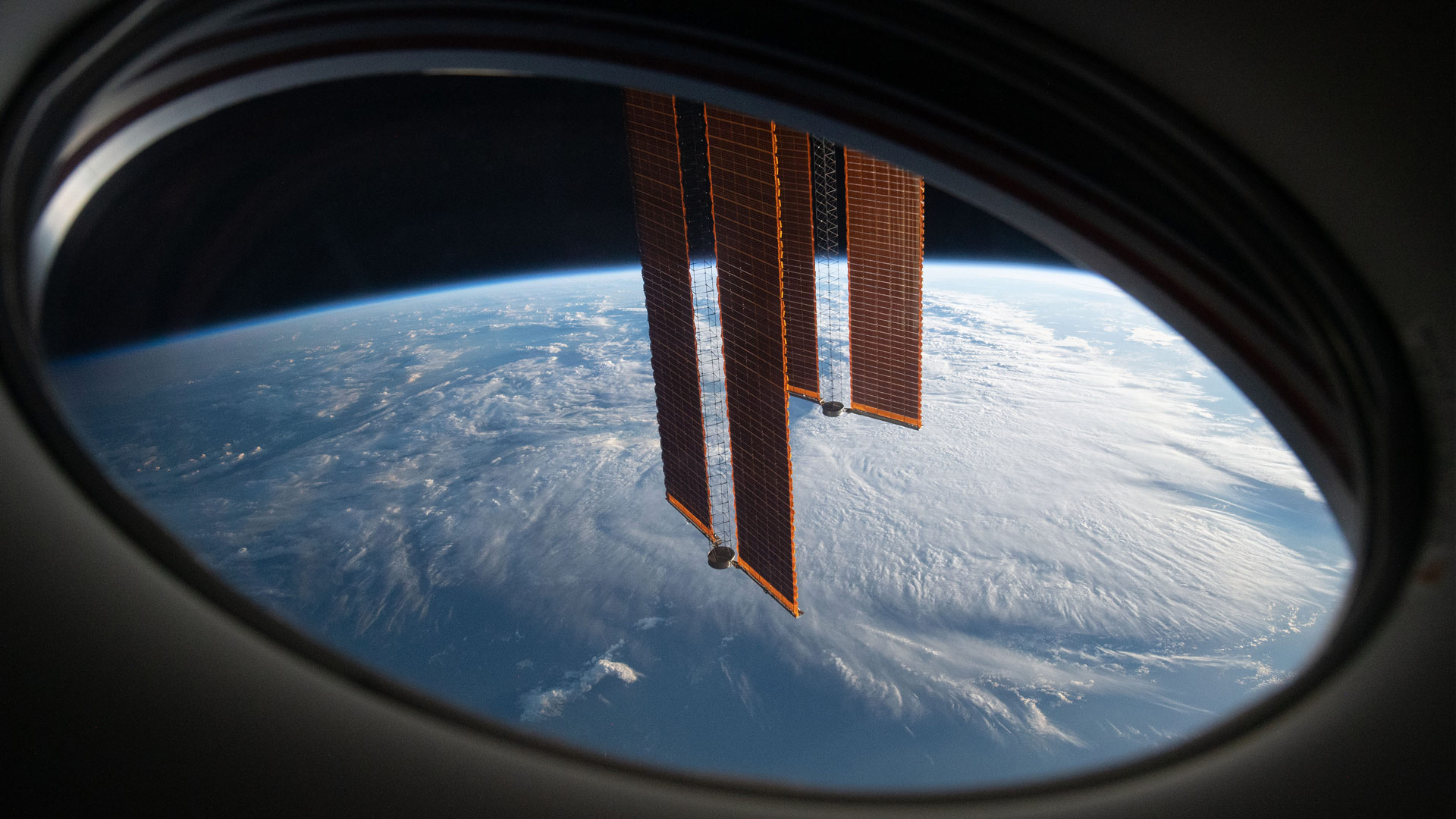

从SpaceX载人龙飞船“奋进号”视角看到的国际空间站主太阳能电池阵列

说明: 10月4日至10日,世界空间周邀我们一同超越地球的界限,追逐星辰。这一盛事源于1957年苏联发射的"斯普特尼克1号"卫星,以及1967年签署的《外层空间条约》——这份开创性的国际承诺标志着人类和平探索宇宙的崭新篇章。在这一周里,教室里充满实验的热闹,天文馆里惊叹声不绝于耳,望远镜将人类与遥远星系相连。这些瞬间共同编织出科学探索的宇宙篇章,见证人类不断突破边界的执着追求。本年度主题明确:点燃新一代探索者、工程师和梦想家的热情,让他们准备好改写宇宙的篇章。

今天这张照片展示了国际空间站(ISS)的壮观景象,这座由16个国家共同建造的巨型实验室,正环绕地球约250英里的轨道运行。其太阳能电池板持续吸收阳光,为微重力环境研究、前沿科技探索以及人类在地球之外的生存实验提供动力。这张照片由SpaceX载人龙飞船“奋进号”拍摄——这艘可重复使用的航天器自2020年以来已完成六次任务,负责运送宇航员和货物。这一场景生动诠释了人类选择合作而非竞争时所能取得的成就。每一块闪闪发光的太阳能板都在昭示:最后的疆域触手可及,而探索它的无畏气魄,正是人类的本质。

中欧森林里的鬼鸮

说明:教书育人的传统在整个人类历史中根深蒂固。今天,我们向那些倾注心血传播知识、塑造思想的教育者致敬。祝所有老师世界教师节快乐,感谢你们帮助我们成为更好的自己。

从中国古代的孔子,到古希腊的苏格拉底、柏拉图和亚里士多德,再到20世纪意大利的玛丽亚·蒙特梭利,教师不仅塑造了无数人的人生,也深刻影响了人类历史。许多文化名人曾站在讲台前授课——你知道吗?畅销书作家斯蒂芬·金在成名之前就是一名英语教师。

教师是社会繁荣发展的基石。正因为此,联合国教科文组织与国际劳工组织于1994年将每年的10月5日定为“世界教师日”,以表彰并支持全球教育工作者。为致敬智慧,今天选用北方鸮作为象征。猫头鹰自古便代表着智慧与洞察力,最早的关联可追溯至希腊神话:智慧女神雅典娜常与一只小猫头鹰相伴,这种神圣的动物成为其象征。这只夜行伙伴逐渐成为“看得更深、更透”的象征,代表着清晰的思维与敏锐的洞察。

安顺桥中秋灯展,成都,中国

说明:当秋月当空,空气中已透出冬日的气息,那份战栗感总会在记忆中久久萦绕。中秋节——亦称月节——作为中国最珍视的节日之一,为丰收时节的尾声增添了又一抹神话色彩。它在农历八月十五日庆祝,今年恰逢10月6日。相传此夜,月神嫦娥正俯瞰人间。

家人团聚共享月饼——这种圆形糕点内馅或甜或咸,滋味美妙。与亲朋相聚欣赏灯笼、赏月,享受真挚的团圆时光。中秋时节的安顺桥被灯笼点亮,它沐浴在光芒中,为节日增添华彩。今夜,让我们举杯庆祝,一起享受这个美好的节日吧!祝愿大家,花好月圆,喜乐平安!

里奇韦附近斯内弗尔斯山脚下的秋色, 科罗拉多州, 美国

说明:又到了一年之中,山峦褪去夏日青翠,披上绚烂秋色的时节。变色通常始于九月初至十月初,高处山坡率先染上秋意,随后低处山谷渐次跟进。白杨树堪称这场视觉盛宴的主角,其叶片在阳光下闪烁,宛如金币般熠熠生辉。然而白杨的绚烂并非年年如约而至。它们的色彩取决于多重因素——树木健康状况、局部气候变化、土壤湿度,以及生长海拔与纬度。健康的白杨林才是真正的季节主角:枝繁叶茂的林群色彩更明亮,落叶也更晚;而受压或衰弱的树木往往迅速褪色,只留下一抹短暂的辉煌。去年令人惊艳的景致,今年或许黯淡无光。今日镜头捕捉到斯内弗尔斯山麓的绚烂盛景——这座科罗拉多州斯内弗尔斯山脉的最高峰,从里奇韦镇拔地而起,海拔拔高逾7000英尺。

白日章鱼, 毛伊岛, 夏威夷, 美国

说明:八只触手,魅力十足,今天的主角是章鱼!值此世界章鱼日,当我们赞叹它们的智慧时,更要意识到:即便是这些海洋天才,也无法逃避气候变化和污染威胁。守护它们的家园,就是守护海洋的未来。

来认识一下伪装大师——白日章鱼。这种栖息于珊瑚礁的生物遍布太平洋和印度洋,从夏威夷到非洲东海岸皆有踪迹,堪称真正的“变形高手”。与大多数同类不同,它在白天狩猎,能瞬间改变体色、花纹乃至皮肤质地,完美融入环境。有时它还会上演精妙的"浮云幻影"戏码,投射虚假阴影诱使螃蟹在致命时刻移动。一旦猎物上钩,它便迅速出击。这位高超的猎手在珊瑚礁间游走,捕食鱼类、螃蟹、虾和软体动物。小猎物当场吞食,大猎物则拖回巢穴慢慢享用。

詹姆斯·韦伯太空望远镜观测的创生之柱

说明:随着世界空间周接近尾声,宇宙依然不断给予我们仰望的理由。想象一下云朵——不是在天空中飘动,而是在浩瀚星海中延展,孕育着新星的诞生。这正是NASA的詹姆斯·韦布太空望远镜所捕捉到的“创生之柱”景象。如图所示,色彩与细节前所未见,令人震撼。

这些巨大的尖塔状结构,从左下角斜伸至右上角,几乎完全由尘埃和气体构成,这里正是恒星诞生的摇篮。在这些巍峨的结构内部,引力紧紧束缚着团块状的物质,逐步引发燃烧,从而孕育出新的恒星,它们已在柱体边缘闪烁生辉。令人惊叹的是,这一宇宙奇观正发生在距我们仅6500光年的鹰状星云中。这些柱体隐藏在遮蔽遥远宇宙的厚重星际云带之后,却依然绽放着璀璨的光芒,成为星云的焦点所在。

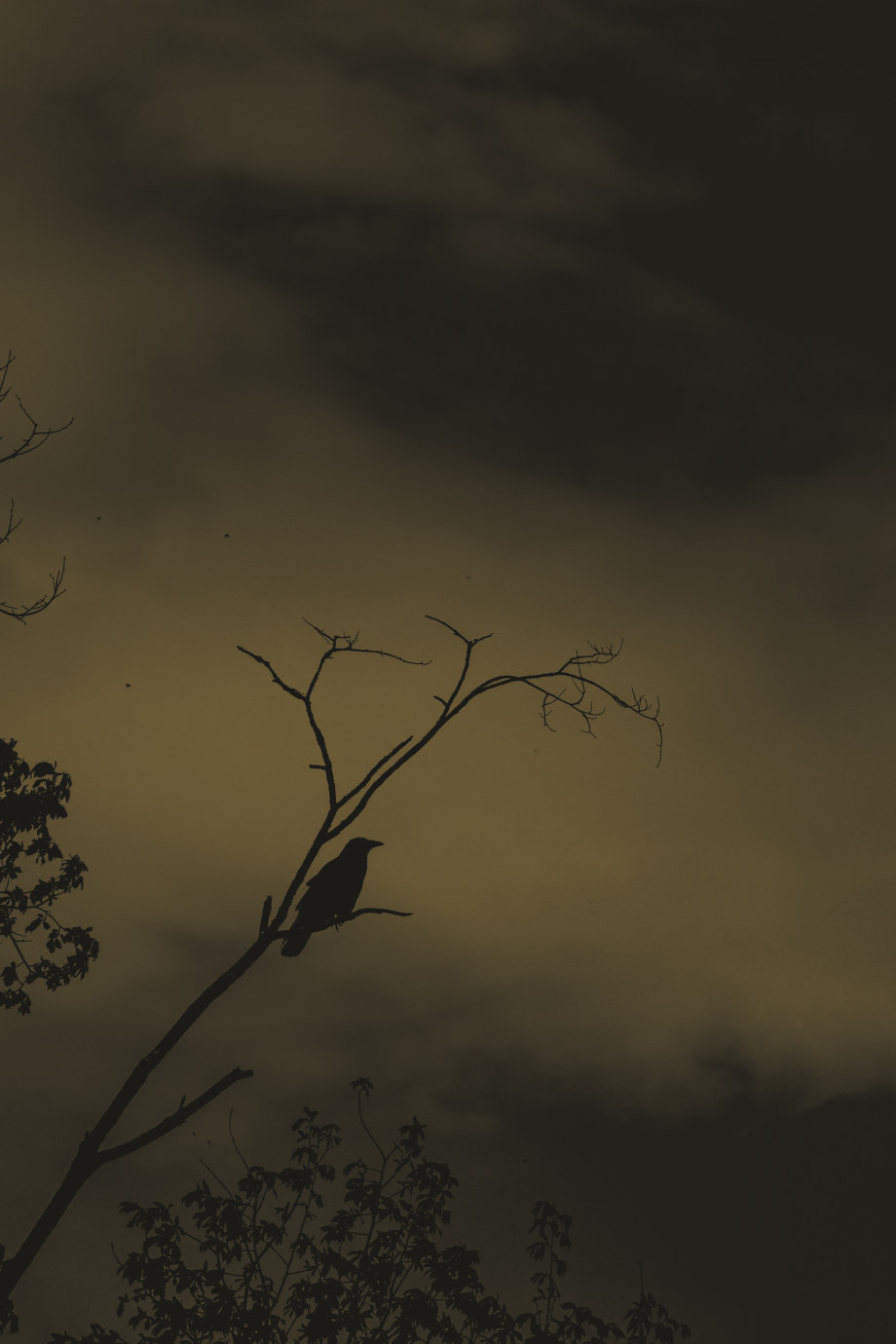

思绪。回声。

孤鸟 摄影师silver halide

蒙古北部的驯鹿部落 摄影师Daniel Kordan