文章

離散港人雜誌《如水》的休刊前夜,一場反抗、療傷與Be Water的出版實驗

黃世澤/不服從的影像:2025亞爾國際攝影節現場觀察與省思

摘抄:亞爾國際攝影節(Les Rencontres d’Arles)自1970年創立,發展至今已不僅是一場展覽,為期3個月的攝影節,更像是全球攝影藝術的「年度大會」。2025年法國亞爾國際攝影節的官方主節慶將舉辦46場展覽,與官方節慶平行舉辦的獨立攝影節Festival OFF Arles則預計有超過120場展覽,遍布城市的每個角落。

摘抄:亞爾國際攝影節今年(2025)以「不羈的影像」(Images indociles)為主題,靈感源自法國詩人兼哲學家愛德華.格里桑(Édouard Glissant)文化交融(creolization of the world)的思想,強調攝影作為抵抗、記憶和社會變革的工具。亞爾攝影節的藝術總監克里斯多福.維斯納(Christoph Wiesner)也曾表示,攝影節是全體世界的縮影,重點在於透過影像,見證並抵抗主流敘事,凸顯並重塑多樣性。這都將攝影視為一種活的媒介,帶著「不服從」的特性。

今年的策展的國家主題是澳洲專題「On Country: Photography from Australia」與巴西專題「祖先的未來」(Ancestral Futures),將敘事權交還給了那些曾被凝視、被代表的群體,以此挑戰全球傳統的主流論述。

摘抄:「On Country」特別聚焦於澳洲原住民與土地之間複雜的關係。其中「Country」一詞除了表示地理領土,更代表著深刻文化和身分認同的聯繫。攝影節的整體主視覺即來自澳洲攝影師東尼・艾伯特(Tony Albert)與大衛.查爾斯.柯林斯(David Charles Collins)的系列作品《Warakurna 超級英雄》(Warakurna Superheroes),讓澳洲原住民族身穿漫威系列超級英雄的服裝,以直白的方式反諷外來流行文化對當地住民的影響。展覽還包括了呈現澳洲內陸青年生活(Adam Ferguson)、J Davies鏡頭下的同志群像、巨型明信片上的變裝皇后(The Huxleys)和變裝男性(Wani Toaishara)等多元面貌,將攝影作為重新與文化生存的行為,講述記憶、殖民與抵抗的故事,呈現出一個豐富、不羈且遠離傳統刻板印象的澳洲形象。

摘抄:而在「祖先的未來」專題中,巴西當代藝術家的創作更是充滿了顛覆性的活力。原住民藝術家德尼爾森・巴尼瓦(Denilson Baniwa),戲謔地將好萊塢科幻角色(如星際大戰的R2D2)拼貼進古老的民族誌照片中,以幽默而尖銳的方式,瓦解西方對原住民的他者凝視。加拿大原住民藝術家卡羅琳・莫內(Caroline Monnet)的《回聲・來自不遠的將來》(Echoes from a Near Future),則將原住民女性置於肖像的絕對中心,讓她們穿上大膽而充滿現代感的服飾,擺出充滿力量與主體性的姿態,直接對抗了殖民時期以來,將原住民女性描繪為溫順、異國情調或行將消逝的刻板美學,取回影像敘事的主導權。

摘抄:而面對不斷推陳出新,挑戰傳統攝影的AI技術,亦有作品實驗了攝影如何揉合新科技與歷史。在巴西專題中,梅亞拉.費勞(Mayara Ferrão)利用生成式AI,創造了在歷史檔案中幾乎完全空白的非洲裔巴西女同性戀者的結婚照片。這些溫馨而充滿愛意的影像,因為從未被看見,彷彿是不存在的過去,影像卻填補了歷史中被抹去的愛與身分。儘管此舉在巴西曾引發是否抹去歷史暴力的倫理辯論,但其意圖在於挑戰由男性主導的、充滿影像空白的巴西歷史。這是對於攝影身為歷史證據的反轉實驗,也是一種激進的、對抗歷史失憶的「不服從」。

摘抄:美國傳奇攝影師南.戈丁(Nan Goldin)是私攝影領域的先驅,其代表作《性依賴的敘事曲》(The Ballad of Sexual Dependency)將女性推向敘事中心,打破刻板印象,並審視親密關係與隱形暴力。她自1970年代起持續記錄社會邊緣群體的生活點滴,以私密日記式的影像美學,本身就是一種對精緻、客觀的傳統藝術攝影的反抗。她在攝影節中發表新作《斯湯達爾症候群》(Stendhal Syndrome),在古老的聖布萊茲教堂(Église Saint-Blaise)裡,觀者沉浸在黑暗中,觀看著她的幻燈片放映。影像閃動交替,一邊是她數十年來拍攝的邊緣群體摯友,另一邊是她在多個美術館等藝術殿堂裡拍攝的古典畫作與雕塑。伴隨著攝影師本人的低語呢喃與音樂,這場放映成為一種深刻的儀式。南.戈丁透過這種並置,將她鏡頭中被主流社會唾棄的「聖徒們」莊嚴地銘刻進永恆的藝術史,直接挑戰了誰的美值得被頌揚的權威。

摘抄:由駐法國台灣文化中心(巴文中心)與曼努埃爾・里維拉─奧提茲基金會基金會(MRO)合作的「記憶流動:臺灣原住民族的當代回聲」特展,邀請《報導者》的紀實攝影作品參與展出。MRO基金會於亞爾攝影節以「魔咒」(Sortilèges)為年度主題,引導觀者探索那些被邊緣化的信仰與實踐,而台灣原住民族的處境與世界觀,恰好呼應了這個主題,並提供一種有別於主流敘事、理解世界的方式。

摘抄:但相對現實的問題也讓人不禁好奇,一個擁抱影像力量,時而激進、批判,時而呼應傳統的攝影節,究竟是如何運作得如此成功?亞爾攝影節除了長時間累積發展下的歷史地位,更有一套獨特的運作系統,平衡藝術性、大眾的參與與商業的現實性。

亞爾攝影節給參觀者最大的震撼,除了影像展覽內容,也在於將整座城市轉化為展覽空間,徹底解放了藝術只能侷限於殿堂的限制,重回生活的可能。想像一位觀者的路線:上午,他在12世紀的聖特羅菲姆修道院(Cloître Saint-Trophime)中,感受古蹟氛圍與攝影作品的對話;下午來到由廢棄鐵路工廠改造的工作坊公園(Parc des Ateliers),在粗獷的工業空間中觀看大型裝置;傍晚,他可能在巷弄裡某間參與「Off」展的畫廊,與攝影家本人暢談創作,再到附近攝影書市集選購攝影集。藝術不再有圍牆,而是滲透進生活的肌理。

摘抄:當影像展出的質、量皆高,對攝影創作者而言,這場匯集全球攝影藝術家的盛會便有更高的吸引力,「朝聖」只是個籠統的說法,更貼切的是將自己短時間內投入到高密度影像創作中的自我激盪。我在亞爾偶遇台灣攝影師張雍,他已是連續第三年到此報到,短時間內觀看不同類型的展覽、與攝影師、策展人交流,讓他認為這是一場值得年年參與的「進補」活動;也曾在亞爾參展的台灣攝影師許震唐則分享,來到亞爾後,他的創作與觀念彷彿被打開了不同的可能性。豐富的內容與人才。也成為一個年年舉辦的藝文活動得以不斷正向發展的核心關鍵。

摘抄:近年來,台灣的攝影節慶與展覽如雨後春筍般湧現,展現了豐沛的創作能量。然而,遍地開花的另一面,卻也可能是資源的分散與論述的碎片化。在這樣的情境下,日前於5月舉辦的「Photo One台北國際影像藝術節」曾展現突破的企圖,而即將於今年9月登場的首屆「TIPF 台灣國際攝影節」,也格外值得矚目,作為第一個以「台灣」為名的國際攝影節,期待展覽活動之外,將是一場整合資源、建立主體性的攝影文化行動。

【獨家取得台師大研究案報告】國科會精準運科計畫僅冰山一角,女足選手恐「同時供血」多項研究案

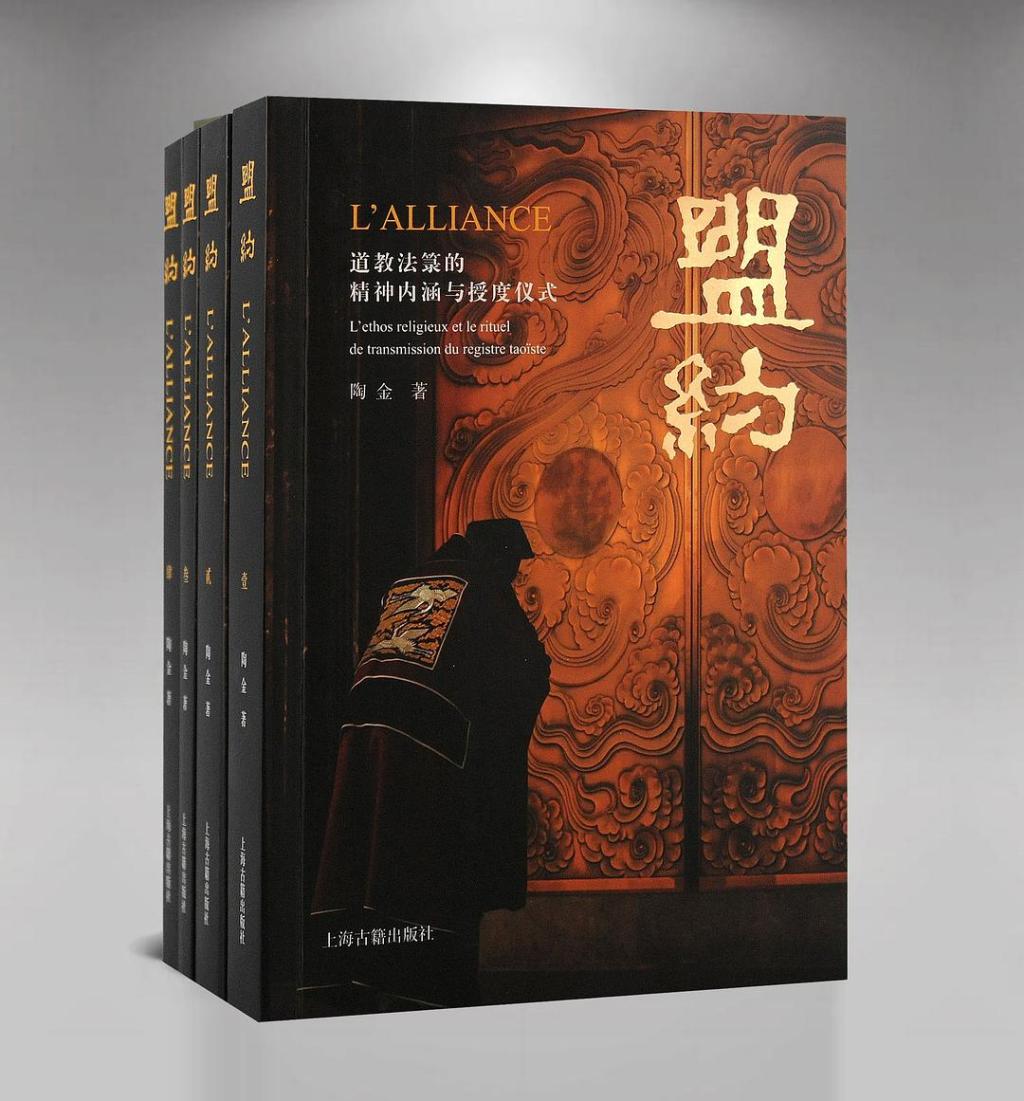

《盟约:道教法箓的精神内涵与授度仪式》的写作自述与辩白

摘抄:《盟约》写作的核心意图,就是通过讨论“法箓”“盟约”这类既古老又核心的概念,来建立界定道教的共识。或者说,为了回答一个问题:何以道教?

很明显,对于一个制度性的教团而言,“道教”需要一个明确的轮廓或边界。从来源不一的材料中,归纳形成一种相对统一自洽的叙事。而这样做本身,需要一定的勇气。有评论表示,针对道教这种复杂的体系,“伊利亚德式”的“本质化”“化约论”将引发争议。

事实的确如此。这是因为,以往学术层面讨论的“道教”,具有纷繁复杂的多面性,依时间、地区、民族、社会群体的变化而变化。或者说,这是一种“复数”的道教。“复数”的道教确实是客观历史现象,但并不一定与“单数”的道教相排斥。程乐松教授在他最近的一篇文章中清晰地点明:

就学理上看……我们需要一个复数的道教……从另一个视角看,……道教信仰,需要有一个内在自洽的自我叙述性义理建构……简言之,义理建构是以复数为出发点、以单数为目标的收束性思想建构。

在另一篇文章中又说:

道教信仰的发生需要被塑造为一个历史性的启示事件。具体而言,有组织的道团和成规模的教义与实践体系是以张道陵及其创立的天师道教团为起点的,鹤鸣山的启示事件成为道教历史叙述的关键节点。在此基础上,历史性的启示事件成为道教信仰本土性的基石,即道教信仰从中国本土生发出来。

摘抄:本书写作的另一个主要的意图,就是勾勒、还原出一个以普通信徒——“道民”为主体的宗教生态。我关心那些单纯只是“奉道”“信道”的普通人,那些因为需要维系日常生活而没有时间与精力深入研学的普通信徒,他们应该能有一种怎样的“修行”来追求自己的生命意义?事实上,这并非易事。因为现存道教文献大都由精英群体编写,历代的道经集结过程也不断地弱化民众层面的宗教生态内容。但即便如此,残存的信息碎片仍能帮助我们管窥汉末至唐代一些普通道民的宗教生活。祁泰履(Terry Kleeman)教授的研究,已为我们做出表率。

摘抄:伊利亚德(Mircea Eliade)、施舟人(Kristofer Schipper)以及我在芝加哥大学的老师费施贝恩(Michael Fishbane)对《盟约》的写作都产生了深远影响。他们的共同点在于,宗教信仰者可以通过理性思维和学术方法来讨论信仰,这与信仰本身并不矛盾。费施贝恩教授原本是一位专注于文本研究的圣经学者,晚年转向犹太教神学写作。尽管《希伯来圣经》复杂且晦涩,他仍能从文本的“泥潭”中走出,发展出一种建设性的诠释性神学。这种范式既基于传统犹太教经文解释,又具创新性和灵活性,成功地在圣经研究和神学之间找到了平衡。

摘抄:有学者在座谈会中指出,现有的中古道教史研究大多基于回溯式的体系化想象,由此“重构”的道教,“可能并没有存在过,只是一种理想模型”。然而同样地,也没有人可以证明这种“重构”的道教“不存在”。如此反复,就进入了哲学范畴关于“历史”的讨论,非我所愿。从义理角度看,神话与历史实是同一整体,是道教传统合法性的重要来源。当代义理诠释在锐意前行的同时,仍需要“神话—历史”作为宗教意义上的基石。处境化的历史研究(如结合金石与考古),不仅能丰富对自身传统的认知,还能为宗教发展提供反观自省的依据。

摘抄:我不满足于既有道教思想史的书写方式,因为它们往往过于突出“老庄”,忽略了汉末道教作为一个具有社群实践的教团,其宗教形式继承了更为古老的,且多元的本土基因(即便有些形式是道教所反对的)。甚至也许可以说,过去正是因为对于“前夜”的忽视,才造成了“佛教传入诱发道教成立”这样一种观点。理清源头,将道教置入宏观框架,才能弄清楚道教作为一次“基因突变”的特殊价值。所以,这种串联本身有重要意义。就好像研究近代史,谈论新民主主义革命,就绕不开鸦片战争。

摘抄:《盟约》虽然讨论的是法箓,但实际意在从义理的角度重新回答“何以道教”这一迄今学界悬而未决的问题。为了从义理的层面回答这一问题,我提出了两个紧密关联但又具有内部张力的概念:“下教”与“盟约”。

“下教”之义,是虚无的大道为了教化人类而降生成为具有血肉之躯的人。在道经中,除了众所周知的老子外,大道还曾化为三皇五帝的导师。这是从“道”的角度参与中华文明谱系的一种话语——“道”不但造化了万有,还启迪了人类文明。通过“祖述”大道屡屡下教,早期道教将自身置入中华文明的宏观框架之中,清晰地表明了从属关系。

狭义上的“盟约”是指公元142年的鹤鸣山“下教”事件。这次下教包含了“新出老君”与天师订立盟约的内容,赋予了天师布散三天道气的使命。在《盟约》中,我讨论了这次神话—历史事件背后所隐含的鼎革天命、反对祭祀与占卜,反对巫祝神权垄断等批判性内容。

摘抄:“以三天(之气)取代六天(之气)”是理解正一盟威之道与大传统以及诸多小传统之间关系的重要义理。在中国古代哲学中,“天”具有极多的内涵,比如时间周期,以及与其相应的“气”“运”以及治理方式,具有宇宙秩序的内涵。道经中的“六天”与“五德终始”相关,即每一个朝代或时代都有其特定的“天”(气运)来主导。当气运衰微时,就会有新的“天”(气运)取而代之,这就是天命的鼎革。“天命”与“气运”息息相关,命、运当时,则天降祥瑞,不当时,则变生灾异。

摘抄:在《盟约》的附录中,我提到了宋代道教的三点转变:1. 神明体系日趋帝制化、祠神化;2.仪式中祭祀经济的重新回归;3.授度体系的法术化。这些论调都是以“清约”作为准绳,而进行的判定。有部分与会嘉宾建议更好地处理这一时期的相关问题,以便能将宋元以来的新出的道法传统包容进来。有两点可稍微讨论。

首先,拥有千年以上历史的宗教,往往都会经历一个“滚雪球式”的发展过程。在雪球越变越大时,构成内核的最初几片雪花不再显露,而代之以后期层叠的纷纭繁复的文化元素。在此过程中,需要秉承“奥卡姆剃刀法则”(Ockham’s Razor)——如无必要,勿增实体(Entities should not be multiplied unnecessarily)。以宗教哲学之方法,对既有的传统进行客观的研究,分别与自我反思。在这样的一个设定下,必然会发现一些特定时代、地域,或人群的信仰与实践与初期的基本义理逻辑相互抵牾。以“和事佬”的姿态尝试进行含糊化处理、有理化掩饰,对于当下的教团发展毫无益处。一个不能反求诸己,认真面对自身过往的宗教,在当代也必然没有立足之处。

其次,只有在理清核心义理逻辑的前提下,我们才会发现:宋元新出法派也继承了正一、灵宝、上清的“三洞”传统。比如在义理层面对于“天律”的重视,以及在实践层面雷将的“道气化”“身神化”趋势。正是出于对基本义理的熟稔,我们才能在批判的同时,更好地、积极地理解并认识这一时期的道教发展。批判与承认,是一体之两面,但前者是后者的必要条件。

摘抄:法箓源自圣王记载鬼神形名的簿录,用以驱使鬼神,是“国之重宝”,也是神权的象征。按《外箓仪》《太真科》所见,盟威道为女人、奴婢、四夷与男女童皆赋予了受度法箓的权利。在这里,道教典籍突出了传统社会中与“男性汉族成年平民”相对的边缘群体,他们不但无缘列席于各类礼仪,更无权举办。道教摒弃了原生身份的限制,打破了“礼乐社会”中性别、阶级与种族藩篱,以基于自由意志的善行、品德作为授予神圣身份的主要考虑标准,赋予每个人平等的生命意义与救度机会。这是中国宗教史与社会史上最具转折性的一次革命。所以盟约不仅是形而上意义的“天命鼎革”,更是现实社会意义上的“平权革命”。

现场|麦积山石窟在沪呈现“古今对话”

“南宗北格”研究展:聚焦孕育海派艺术的古代书画

艺术人物|杨晓阳:一位艺术家的四十年丝路行

摘抄:上海海派艺术馆近日展出的“丝绸之路——杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展”,集中呈现了原国家画院院长、中国文化艺术发展促进会主席、艺术家杨晓阳四十年来以丝绸之路为主题的艺术探索,以作品展现这条千年商路的文化魅力,这也是杨晓阳首次在上海举办大型个展,澎湃新闻就40年丝路艺术创作专访了杨晓阳。

摘抄:“40年前的7月,那时我20多岁,青春年少,一个偶然的动议,和六位同学一起骑自行车从西安出发,历时四个月,经过陕西、甘肃、青海、新疆,每一天都在惊奇发现的兴奋中度过,不断看与画,直到疲劳得抬不起眼皮,手脚不听使唤。”杨晓阳对澎湃新闻说,“从1985年到2025年,整整四十年过去了。四十年来时不时回忆起当时的所见所闻,很多经过的事情沉淀了以后,不可磨灭的印象反而越来越清晰。当时只知表象的奇特炫目,现在对深层的精神才逐渐地领悟。”

摘抄:展览的“主题探索”部分,2025年的新作《人来人往》系列成为全场焦点。十二幅200×240厘米的巨幅组画环绕展厅,驼队商旅幻化成流动的墨韵,具象的丝路风情与抽象的生命律动在此交融。杨晓阳以 “题材模糊化、主题多义化” 的艺术手法,打破时间、空间和地域的局限,重构了丝路人文图谱。中国文学艺术界联合会副主席许江评价:“《人来人往》系列,其创作之心路与笔墨之新语,挟以磅礴气象直白地感受到了创作者似‘土’年华——泥一般的朴拙人物,土一般的浑茫天地。”

摘抄:杨晓阳:丝绸之路从有记载的来看,有两千多年,40年来我的创作没有离开过“丝绸之路”这个主题。偶然也有对其他题材的一些涉及,如长城、黄河、长江以及一些其他国家的涉及,但最后我还是聚焦到“丝绸之路”。第一次行走丝路是骑自行车,那是我20多岁时,从1985年7月10日出发,11月10日从乌鲁木齐返回,回来没有骑车,车子都摔坏了。最后剩我一个人,最后一个月在新疆就是我一个人,在库车、哈密、鄯善、拜城,住在部队,一是安全,一是免费,给部队也上点课,跟部队的官兵们交流交流。

摘抄:杨晓阳:我父亲是学油画的,当时我最早是和谌北新老师学习油画,后来又向杨健健、武德祖、张雪茵等老师学习,后正式学习中国画,拜陈光健、刘文西为老师。考入西安美术学院国画系后,暑假期间跟随刘文西老师去陕北写生,在延安冯庄画速写300余幅,得到刘文西老师很多鼓励。刘老师有一个习惯,所有的行囊,所有的画具都自己背着,不让别人动,为啥?他的橡皮在哪里,刀子在哪里,他连看都不看,伸手就能找到,如果别人背着,他都嫌浪费时间(担心找不到),我后来也有这个体会,但我跟着刘老师,他想要做什么,我都知道。我本科毕业创作是在他亲自指导下,《黄河稍公》那两张画就是刘老师亲自带我们下乡,最后的完成是他看着,说哪个地方再重一点,哪个地方再轻一点,哪个地方可能要改一下,一切都是在刘老师指导下完成。

摘抄:杨晓阳:刘文西老师亲自带着我到上海中国画院、浙江美院,还有广东,见一些名家,包括朱屺瞻、方增先、黄胄等先生,这些我都有幸接触过。记得那时我们去朱屺瞻先生家的时候,敲门、按门铃,没有反应,突然一抬头楼上有人出现了,是朱先生的夫人,她一看说:“刘文西啊,等着!”就把钥匙扔下来,我捡起钥匙打开门,他们在二楼。我才发现朱先生的国画和油画是不分的,他的案头上画着中国画,画架上画着油彩,他的油画也像国画,国画也像油画,而且他的笔都是混着用的。有一种笔,就像刷马桶的刷子,是竹子做的,他用这笔画的花篮、藤,毛笔能比吗,那种苍厚的笔法跟工具有关。在画彩色的时候,当然也要跟这个框架相协调,笔头就很粗很老辣,而且他调颜色不调匀,基本上调到三成,就直接在画面上画,画的过程中再融合,就像李可染先生说,“从无到有,从有到无”。他画的时间长,而且耐看,就像黄宾虹先生说的“墨团团、黑团团”。

Painting the Revolution: The Artists Who Joined the Fight For American Independence 绘制革命:参与美国独立战争的艺术家们

Stripper Collective’s Life Drawing Merges Sex Work and Art 脱衣舞娘集体生活绘画融合性工作与艺术

图像 & 视频

浅海中的鹿角珊瑚

说明:每年七月的第三周被定为珊瑚礁意识周,旨在提醒人们:在广袤海洋的表层之下,存在一个生态复杂度堪比热带雨林的系统。尽管珊瑚礁仅覆盖不到1%的海底面积,却孕育了约25%的海洋生物。以今日图片中的鹿角珊瑚为例,这类珊瑚构成了关键的生态基底,为众多海洋物种提供庇护和栖息空间。这些生态系统不仅维系着海洋生物多样性,也在缓冲海岸侵蚀方面发挥重要作用,并通过旅游业与渔业促进沿海地区经济发展。

然而,珊瑚礁正面临严峻威胁。海洋升温、污染物排放及过度捕捞等因素,已使全球超过70%的珊瑚礁处于危险之中,且这一比例预计将持续上升。珊瑚礁意识周鼓励公众积极参与保护工作:选择对珊瑚礁友好的防晒产品、参与海滩清理活动、支持珊瑚保护组织等,每一个小小的行动都对保护珊瑚礁带来深远影响。

望远镜下的月球表面照片

说明:每年7月20日是国家月球日,纪念1969年尼尔·阿姆斯特朗首次踏上月球这一具有历史意义的时刻。他的那句宣言:“这是我个人的一小步,却是人类的一大步”,也随之载入史册。紧随其后的是巴兹·奥尔德林,成为第二位登上月球的人。

这项壮举源于美国总统约翰·F·肯尼迪在1961年提出的目标:“在十年内将人类送上月球,并安全返回地球。”阿波罗11号于1969年7月16日从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射,7月19日进入月球轨道。7月20日,“鹰”号登月舱成功在月面着陆,全世界屏息以待,见证这一历史时刻的到来。

月球日不仅仅是对那“一小步”的纪念,更是向促成这场科技奇迹的科学探索精神、团队协作精神以及国际和平合作精神致敬。这种精神至今仍持续推动着人类迈向更遥远的宇宙。

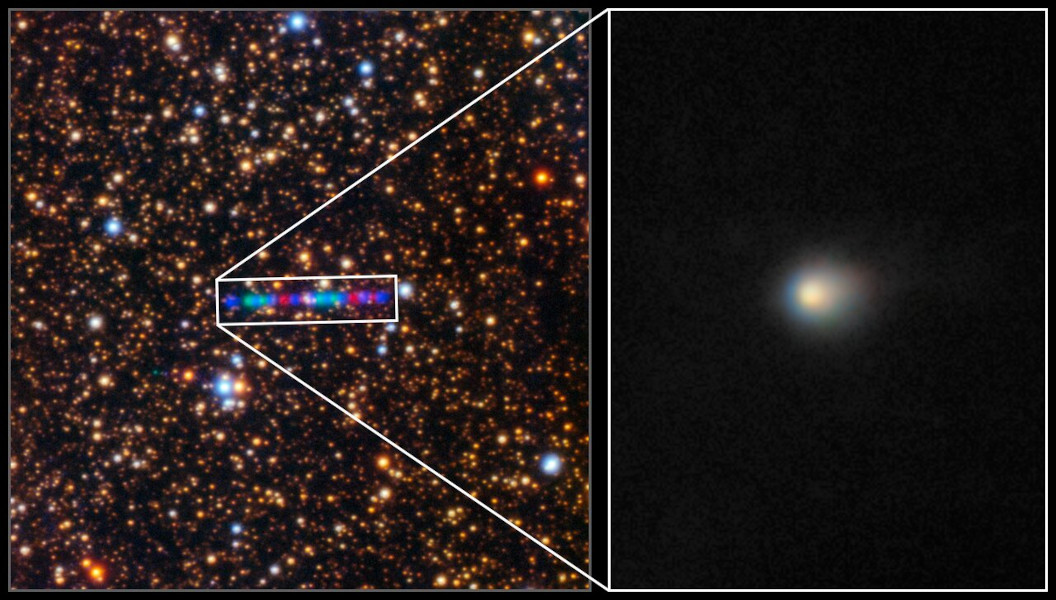

彗星3I/ATLAS

说明:7月1日,NASA资助的小行星陆地撞击持续警报系统(ATLAS)望远镜在智利里奥乌尔塔多发现了3I/ATLAS,它是迄今已知第三个穿越太阳系的星际天体,编号中的"3I"即代表其星际身份。此前,2017年发现的奥陌陌(1I/ʻOumuamua)和2019年的彗星鲍里索夫(2I/Borisov)也曾到访。这颗同时也被编号为C/2025 N1的天体是一颗彗星。图片是由位于夏威夷莫纳克亚山上的北双子大口径望远镜拍摄,其清晰地捕捉到了它扩散的彗发,那是包裹冰核的气体和尘埃云。左图面板通过连续曝光呈现彗星在背景恒星间的移动轨迹,红、绿、蓝三色代表三种不同滤镜的观测数据;右图则将多帧影像叠加合成为单张彗星图像。从3I/ATLAS的运动轨迹可确认其星际来源,它的双曲轨道不会绕太阳转圈,最终将重返星际空间。这位不速之客不会对地球产生威胁,目前它已进入木星轨道内侧,在最接近太阳时,它将位于火星轨道内侧。

幽鹤国家公园的伯吉斯山和翡翠湖, 不列颠哥伦比亚省, 加拿大

说明:“Yoho”听起来就像是人们站在山巅情不自禁发出的欢呼,而来到这里,你或许真的会这样做。幽鹤国家公园建于1886年,位于加拿大不列颠哥伦比亚省,以其峻峭的悬崖、冰川湖泊与雷鸣般的瀑布而闻名。作为加拿大第二古老的国家公园,它也是加拿大落基山国家公园世界遗产地的一部分。整个公园占地1,313 平方公里,其中的伯吉斯页岩化石遗址保存了逾5亿年前的海洋生物,对理解早期生物演化历程具有不可替代的科研价值。

漫步于此,你可能会邂逅麋鹿、山地山羊、土拨鼠,甚至偶尔出没的灰熊。森林冠层主要由黑松组成,而雪崩百合会在积雪融化后不久绽放。今日图片中翡翠湖展现了公园中的又一瑰宝。湖水之所以呈现鲜明的蓝绿色,是因为湖底存在大量由冰川磨蚀产生的细微岩粉,这类矿物颗粒能有效散射蓝绿光。湖泊四周环绕着森林山坡、雪崩通道,以及如伯吉斯山等耸立的高峰。如有机会来到这里,别忘了携带一些轻便食物,这片如画的湖畔美景可能会让你忍不住多绕几圈,流连忘返。

暗能量相机拍摄的玫瑰星云

说明:若玫瑰星云换了其他名字,它是否依旧美丽动人?即便它在《星云星团新总表》中只有一个平淡的编号NGC 2237,但当位于智利的美国国家科学基金会(NSF)的托洛洛山美洲天文台的布兰科4米口径望远镜搭载的暗能量相机(DECam)对准它时,这朵绽放的发射星云依旧绚丽夺目。星云内部藏着一个名为NGC 2244的年轻亮星疏散星团,这些约四百万年前从星云物质中诞生的恒星,其恒星风正在星云中心吹出一个空洞,周围包裹着尘埃与炽热气体的屏障。炽热星团发出的紫外线令周围的星云熠熠生辉。横跨约100光年的玫瑰星云距离地球约5000光年,位于麒麟座方向,用小型望远镜即可观测。

塞里雅兰瀑布日落美景,冰岛

说明:这座197英尺高的瀑布从曾经标志着冰岛海岸线的悬崖峭壁倾泻而下。奔腾的瀑布是塞里雅兰河 (Seljalandsa River) 的一部分,发源于火山冰川埃亚菲亚德拉冰盖 (Eyjafjallajökull)。这座冰盖下的火山上次喷发是在2010年,对当地居民和空中交通造成了影响。游客可以走到瀑布后面的一个小洞穴,那里拥有独特的视角,也是摄影师的最爱。夜晚,泛光灯照亮了瀑布,营造出一幅梦幻般的景象。如果您计划在夏至期间度假,塞里雅兰瀑布 (Seljalandsfoss) 值得列入您的旅行清单。无论您是自然爱好者还是摄影爱好者,这次体验都将为您留下难忘的回忆。

菲莱神庙 (aka Temple of Isis), 阿斯旺, 埃及

说明:菲莱神庙,常被称为伊西斯神庙,是埃及最迷人的古迹之一。它最初建在菲莱岛上,后来为避免被洪水淹没而迁至附近的阿吉勒基亚岛。这项迁移工程是20世纪60年代由联合国教科文组织发起的国际文物拯救项目,历时多年,搬运了逾4万块石块,才得以完整重建并保存这座古老神庙。如今,它坐落在尼罗河环绕的静谧之地,是乘船游览和探寻往昔的绝佳去处。

步入雄伟的门楼后,游客将进入一片立柱林立的庭院。主神庙供奉伊西斯女神,她是古埃及神话中掌管魔法、母性与守护的女神,神庙墙面雕刻生动讲述了关于她的神话传说。此外,遗址中还分布着供奉冥界之神奥西里斯(伊西斯的兄弟兼丈夫)与天空之神荷鲁斯(鹰头神)的小型神殿和祭祀堂。这处联合国教科文组织认定的世界遗产地可供游客自由探索,也可选择导览讲解。夜幕降临时,一场结合光影与音效的声光表演将古埃及神话栩栩如生地呈现眼前。这座神庙以其精美的浮雕艺术与良好的建筑保存状态,为世人揭示了古埃及文明的神秘与辉煌。

瓦朗索勒高原的薰衣草田,法国

说明:若你正在寻找一场充满芬芳的夏日旅程,法国普罗旺斯的瓦朗索勒高原无疑是理想之选。从六月下旬至七月中旬,这片高原便会被紫色花海覆盖,宛如香气四溢的天然画布。高原坐落于海拔约1,900英尺的地带,面积达约300平方英里,是法国规模最大的薰衣草种植区之一。

薰衣草种植在该地区的兴起可追溯至19世纪,当时附近格拉斯地区的香水工业蓬勃发展。随着时间推移,薰衣草种植逐渐覆盖普罗旺斯,尤其集中在阳光充足、排水良好的高地地区,比如瓦朗索勒高原。如今,1700名种植者在大约62000英亩的土地上精心栽培这些薰衣草。所栽培的品种包括用于香水和护肤品的传统薰衣草,也种植茎更长的薰衣草杂交品种,常用于家居清洁用品和空气清新剂。瓦朗索勒的薰衣草田并非偶然的景致,而是香气与产业共生演化的结果。若希望尽情沉浸于这片紫色海洋之中,务必提前安排行程,循着薰衣草的香气,收获一个充满感官记忆的夏日。

英仙座流星雨和一棵古老刺果松,大盆地国家公园,内华达州,美国

说明:准备迎接一年中最耀眼的天文奇观之一英仙座流星雨吧!该流星雨每年活跃期为7月中旬至8月下旬,而今年的峰值将于8月12日夜间至13日凌晨上演璀璨盛景。当地球穿越彗星斯威夫特-塔特尔留下的冰岩碎片轨道时,形成了这一流星雨。这颗彗星上一次接近地球是在1992年。当这些尘埃颗粒以高速进入地球大气层时,会因摩擦而燃烧,划出一道道明亮的光痕。

若想尽情欣赏这场天文盛宴,北半球至中南纬度地区是最佳观测地点。今日图片所示地点为美国内华达州的大盆地国家公园。这里栖息着地球上最古老的非克隆植物狐尾松。这些树木在风雪与雨水的雕琢下,顽强生存了数千年,年复一年地守候着夜空中这场流星雨的盛会。

雨

舞者

天空颜色最丰富的时候,是在太阳沉没之后

北纬27°夏