2023年4月,随着考研复试结束、拟录取名单公布,我开始重新拾起书本,为即将到来的校园进行准备。9月,我回到阔别一年的校园,开始了崭新的研究生生涯,接踵而来的是颇为繁忙的学业生活。尤其是毕业要求发表三篇论文,虽然没有论文级别限制,但听到部分学长、学姐因为论文数量不达标而延毕等消息,内心还是有些惶恐不安。不过经过4个月的适应,逐渐探索出一条「硕士成长路径」。

我将从「日常生活」、「论文投稿」、「学术会议」、「学位论文」四方面讲述我的探索心得,希望能为各位朋友提供助益。

日常生活

我所就读的是美术专业类院校,研一年级课程较多,不过多为英语、政治、美术理论等基础课程,加上系内开设2-3门专业课程,倒不算手忙脚乱。从本科开始,我就有较为强烈的自学意识,日常生活还算有条不紊,不过硕士阶段对自学意识要求更高,尤其是逐渐衍生出不同的研究方向,从而出现两种问题。

其一,缺少研究同道。以美术史为例,本科时期主要是进行研究入门,研究范畴较为宽广,同学之间往往能相互交流探讨。至于硕士阶段,同一导师指导的学生所做研究方向也各有差异。以我为例,我本科时研究为较为小众的专业领域,硕士阶段没有一位同学做过相关研究,很难进行较为深入的学术探讨。对此,我的解决方法是多去参与学术会议,尤其是相关专业领域的学术会议(这一部分会在第三节详细阐述),往往会结识许多相关专业领域的同道、好友,为深入的学术交流、合作奠定深厚基础。

其二,缺少研究思路。研究生活最重要的产出即是学术论文,而论文的核心即是选题。许多老师都曾向我讲述,一个好选题是一篇论文的核心价值,「选题不对,努力白废」。近年来人工智能技术飞速发展,跨学科交叉研究盛行,这对我们寻找较为新颖并具时代价值的选题尤为重要。

对此,我有时会去听其他专业的课程或学术讲座,尤其是理工学科、自然学科的讲座与论文,对人文艺术学科会有很大启发。尤其是一些西方院校理工专业,还会邀请专业艺术家前去实验室进行访问与交流。还有些艺术家会使用较为前沿的物理材料,从而使艺术创作与实践更为丰富。

例如新西兰艺术家凯特•尼科尔斯(Kate Nichols),她利用纳米粒子来描绘各种充满趣味的色彩结构,同时运用CRISPR-Cas9基因编辑技术来绘制艺术作品。她认为这些技术蕴含着艺术的全新创造力,而融合艺术与技术的绘画作品能够指明了人类本性核心——艺术与科学的冲动。

当代著名雕塑家安尼施•卡普尔(Anish Kapoor)极度痴迷于色度表面特性的艺术表现,他近些年利用“Vantablack”(地球目前最黑的合成材料)这一物质材料进行艺术实践,取得了强烈反响。

西方学界还引入自然科学以进行艺术研究,例如德国化学会主办刊物《应用化学》(Angewandte Chemie)经常刊发通过化学方式研究绘画颜料、风格的文章。其中有一篇名为《用红外光谱和拉曼光谱测定现代涂料样品中的颜料和粘合剂浓度》的文章,研究者们通过红外光谱和拉曼光谱来量化不同油漆样本中粘合剂(丙烯酸和醇酸)和无机颜料的相对浓度,进而探究艺术家们所使用的技法、颜料的成分、调色板和绘画风格等。

就国内美术专业类院校,很少有老师会讲述这些内容,而这些内容属于西方较为前沿的研究视角,对开拓美术视野具有重要用途。因此,我认为研一期间应该广泛涉猎相关研究,寻找自己感兴趣并具有价值的独特选题,这对后面创作论文具有重要作用。

关于开拓视野的途径,我建议多去浏览艺术类、文化类网站的资讯。这里我比较推荐如下网站:

(1)「典藏ARTouch」 《典藏ARTouch》由具20余年艺术媒体资历的“典藏艺术家庭”创设,整合艺文报导、艺术产业资讯、深度评论、线上展厅、podcast及影音频道,提供专业且多元的艺术文化内容。

(2)「4Columns」 4Columns是一个针对普通观众的艺术评论网站。从字面上看,它的标题指的是你每周都会在那里找到的内容:四个新专栏,每个专栏都有独特的声音和观点。它们共同提供了从电影到文学,从戏剧到视觉艺术的当代文化的复杂而引人入胜的视角。

(3)「艺术界 LEAP」 LEAP关注中国当代艺术以及更为广泛的文化议题,同时将艺术批评与文化研究的语境与国际艺术圈和学术领域相链接,打开话语维度。

(4)「Quanta Magazine」 通过公益新闻报道,阐明数学、物理、生物和计算机科学研究。

论文投稿

前文已提及学校要求至少发表三篇学术论文,否则难以毕业,这一规定犹如心头重石,2023年入学以后,我一直都被这条规定折磨。所以我将原来写作的论文以及毕业论文反复修改,进行投稿,然而结果可谓是不尽人意。多篇论文都是一周内拒稿,其中一篇论文前后投有六七本刊物,全都是迅速退稿。虽然个人研究较为小众,但收到众多刊物的拒绝,当时的我确实有些「学心破碎」。

后来经过与老师交流,与朋友探讨,我发现并非文章质量糟糕,而是我的投稿方法不对。通过探索,我逐渐总结出一套较为稳定的论文投稿流程:

(1)论文定位。对于一篇论文,我应该先要有一个基本定位,即这篇论文的整体质量是「普刊」、「核心」还是「顶刊」,最直接的判断标准是「选题的创新程度」。如果有很多学者研究过这一问题,而这篇论文是对以往某一观点的重新思考,那么创新程度不会太高。如果是对以往观点的重要补充,并提出较为重要的学术观点,那么创新程度很高,就需要定位至「核心」、「顶刊」等。同时还要注意字数,大多数刊物不会刊发字数过长的论文,如果字数在2万以上,就要考虑相关专业的集刊或某些「以书代刊」的刊物。

(2)期刊定位。当我们对论文进行初步定位,就要在大量刊物内筛选符合论文基本要求的刊物,这里我比较推荐「万维书刊网」,该网站使用完全免费,收录有包括知网、维普、万方、SCI、SSCI、AHCI等各大数据库的学术期刊,并附有各种信息,还有许多学友在此进行评论。

例如我有一篇历史学科方向论文,那么我就可以按照「论文定位」进行高级检索,然后将符合条件的刊物都挑选出来,阅览相关学友的评价,尤其是一些学友会讲明刊物是否有职称要求,比如某刊物只刊发博士及以上职称学者的论文,那硕士投稿则会「无疾而终」。如果某本刊物评价较好,那么就将其加入个人的「期刊备选库」。

所谓「期刊备选库」是我专门创建收录评价较好或个人投稿过,体验不错期刊的数据库,里面会列有这本刊物的各种要求,以及我个人所做的分析等。我很建议每位研究生都要创建符合自己的「期刊备选库」,这对以后的研究生活很有帮助。

当我们就某篇论文搜集好相关的期刊后,就可以在中国知网等网站查询刊物的具体情况,例如栏目设置、刊发论文的页数情况(确定版面、字数等),尤其是查看近两年是否刊发有相关类型或选题的文章,从而选择一个最符合条件与要求的期刊进行投稿。

当我们初步建立好个人的「期刊备选库」后,朋友们会发现投稿是一件很简单的事情,当我们需要投稿时,就在备选库内寻找符合论文定位的刊物进行投稿,就不用再「大海捞针」。

以我自身体验,入学后两三个月内,我即收到了多家刊物退稿。后来经过反思并按照这套流程进行探究,才发现那些刊物要么没有设置相关类型栏目,要么就是并不刊发硕士论文,自然我会收到刊物退稿,这即是定位不清。

当我按照这套投稿流程进行,目前已经有两篇论文拟录用,还有一篇正在终审,这几篇论文都是在一两个月内收到回复,并进行外审、终审等流程。其中一本刊物,有许多学友评价退稿很快,对选题有要求。通过期刊定位,我发现有一篇论文很符合这本刊物的选题偏好,投稿后很快就收到初审通过通知,目前已进入终审流程。

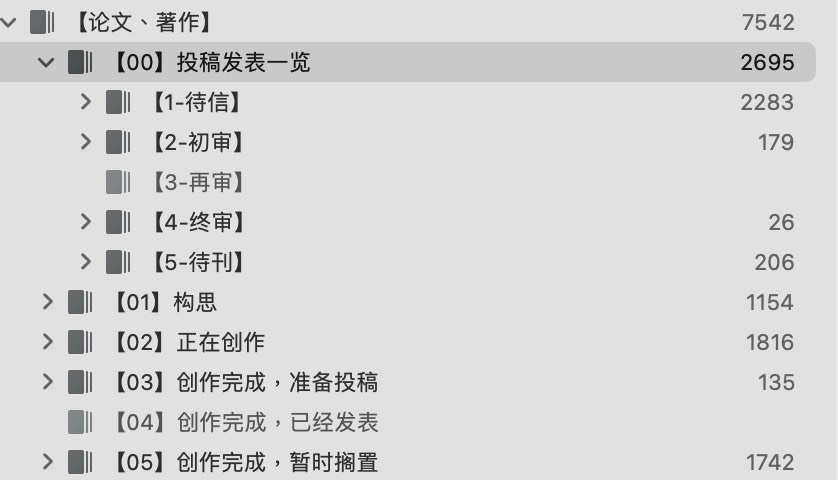

除此,我建议各位朋友就每篇论文都要建立基本的投稿情况文件夹以及表格。同一篇论文前后或许会投2-4个刊物,而不同刊物对格式要求不同,一篇论文会有各种不同的格式版本。例如我有一篇论文《A》,我会将《A》的所有版本、资料和投稿情况都放到一个专门文件夹,然后按照具体情况设置「待信」、「初审」、「再审(二审、三审等)」、「终审」、「待刊」等不同论文投稿流程。这样一来,我手头所有论文的投稿情况一览无余,十分方便阅览。至于投稿情况,则是记录某刊物就论文的反馈时间、反馈意见以及个人的反馈评价等,这些都是建立个人「期刊备选库」的重要数据。

学术会议

学术会议可以称为我研一上学期的重要组成部分,短短四个月,我参与了7个学术会议,还有2个学术会议因时间冲突而未能成行。通过这些学术会议,我能够与来自全球各地的朋友分享自己的学业成果,交流学业中的所思所想,使自己得到专业的学术煅炼。下文我将围绕学术会议如何影响研究生活,通过哪些渠道参与学术会议等内容进行分享。

与一些朋友交流时,经常会听他们提到学术研究没有头绪,没有思路,感觉大脑都是空白。与导师进行交流时,总会发现自己所做的选题、项目不具有前沿性,而是学界已经讨论过的陈旧课题。和一些同学讨论问题时,他们有时候和我提到研究生活很孤独,他们很想寻求学业上的伙伴一起钻研讨论,但是因为同学所做的学位论文选题都不相同,因此很少有共同语言。

这些朋友所说的困难不是个例,是我们每个研究生都难免遇到的共性问题,直到我发现学术会议是一个煅炼学术能力,分享学术心得的重要平台,它能够帮助我扩展研究交际圈,得以在更为广阔的天地进行探索,它主要体现在四方面,其一是前沿视野,其二是学科交叉、其三是结交同道,其四是助推学业。

目前许多高校都会举办各种专业的学术会议、论坛,而这些会议都会设定具有前沿视野的选题及其范围等。例如在2023年11月举行的清华国家形象论坛,会议征稿通知便设置了中国式“现代化与中国国家形象建构”、“ 城市国际传播与中国式现代化叙事”、“ 文旅融合发展与中国式现代化”等八种主要议题,每个议题都是目前社会、学界所关注的热点话题。

通过这些热点议题,我们能够迅速定位专业方向的前沿研究趋势,从而帮助我们聚焦热点研究,开拓研究视域。如果有机会参与学术会议,则能够聆听来自各高校专家学者对热点议题的精彩分析,研究生朋友们的独特理解。以此而论,学术会议就是一个凝聚全国乃至全球的专业智库,对确定学术研究目标、规划学术研究思路具有重要作用。

自二十一世纪以来,学科交叉成为学术研究的重要趋势,不同学科之间要积极互动交流,开辟更为宽阔的可能性天地。以艺术为例,不少高校已经开设以艺术为核心的交叉学科专业课程,以此拓展艺术边界,极大丰富了艺术研究的方法与思路。例如耶鲁大学创办“计算机与艺术”(Computing and the Arts)专业,希望将计算机技术与艺术学科相互融合,培养具备科学技术素养的艺术特长生。

清华大学美术学院设有“信息艺术设计交叉学科硕士研究生项目”,其“以文理交叉、艺术与技术结合为主要教学特色,培养具有艺术、技术、传媒等综合知识背景的人才”。然而不是每个高校都会开设交叉学科专业课程,因此学术会议就是我们积极尝试并学习、理解不同学科的重要平台。例如我在2023年9月有幸受邀参与某史学论坛,虽然我本科时期受过基本校勘训练,但专业程度远不如文献学、历史学专业出身的学者与学生。在会议上,许多师友从各种专业角度为拙文提出了宝贵意见,使文章得以完善。

学术会议往往是面向全国,甚至全球征稿,因此能结交来自各高校的朋友。尤其是某些专业性较强的学术会议,往往会聚集深耕本专业的专家学者以及研究生朋友。例如我参与某国际论坛,该会议大使馆支持,由俄国学联组织,因此聚集了许多深耕俄罗斯各领域的研究生朋友及专家学者,他们的报告使我对俄罗斯愈加了解。

所谓“研究生”,即要求我们要有一定的研究能力,学术会议能够助推我们培养研究能力。

第一,学术会议能够帮助我们培养学术演讲能力、学术交流思维。研究生教育不同于本科教育,研究生需要进行学术研究,进行学术报告,而学术会议就是煅炼研究生的最佳平台。第二,学术会议能够帮助我们接触来自于全球各地的学人,训练外语能力。随着科学技术发展,全球各国、各区域都要加强交流联系,学术研究亦不例外。一些学术会议会邀请全球各自的学人参与,与这些学人进行交流,自然能够提高外语能力,同时开拓视域,使我们具有国际视野。

关于如何参与学术会议,我有两个渠道。其一是微信公众号,其二是某些社区、网站。

许多高校及其院系、研究机构都有官方微信公众号,以艺术学理论为例,我关注了美院以及一些专业较强院系的公众号,这些院校如果有学术会议、论坛等活动,基本会在微信公众号发布,我们就可以选择符合自身专业的会议进行投稿。还有一些微信公众号专注于聚合,它们会将新发布的学术会议通知等聚合,例如“爱知学者”、“学术会议资讯”等公众号,它们几乎每天都会推送学术会议、刊物征文等信息。

还有一些较具专业性的社区、网站,也会分享、发布学术会议、论坛信息。例如中国社会科学院、故宫博物院、中国美术家协会等网站,往往会在学术会议、科研资讯等栏目发布学术会议、论坛等通知。

学位论文

一般研二上学期就要进行学位论文开题,因此研一就要收集资料,确定几个选题。我认识一些学长、学姐,他们往往是即将开题时硬找题目,因此屡屡被老师打回重做,并在开题报告受挫。因此,入学开始我就有意识关注学界的一些前沿视角与重要选题,大概经历了这样一个过程:

第一,了解学界前沿热点。学界前沿其实是某一学科发展至今的重要话题,有三种方式可以迅速定位学科热点。以历史学为例,可以寻找年度报告与研究综述相关文章或学术论文,例如今年1月《中国社会科学报》发布《2023年历史学研究发展报告》,其就中国古代史、中国近代史、世界史、史学理论与史学史等多种角度讲述2023年历史学的前沿、热点议题,并对其作出简要评价。

我们还可以期刊年度征稿函进行了解,例如《历史研究》、《清史研究》等历史类刊物每年都会刊登征稿函,其中会附有「重点参考选题」,这些参考选题就是相关专家学者对学界前沿的范畴定位,符合学界与社会需要。除此还可以参考重要的学术会议、征稿所列的重要参考选题。

第二,对经典问题进行综述工作。本科时学生都会受综述训练,包括本科学位论文撰写,也会列出学界就某一问题的研究状况,或称为「学术史梳理」。每一学科都会有所谓的经典问题,即许多学者对其有所讨论并有所定位的重要问题。对于这些问题,我们应该选择2-3个进行综述工作,并参考相关学者的综述文章。

通过对某一问题的学术史梳理,我们能够了解不同学者以不同立场、不同材料如何对同一问题进行论述,而在不同学者之间的交流互动、批评反驳过程中,我们能够自然养成具有批判性的学术思维,并能够习得对同一问题进行不同角度分析的重要学术能力,这样能使我们看待问题更加客观、综合。

第三,深入综述,掌握边缘问题。当我们了解学界前沿热点、经典问题之后,就要有意识挖掘边缘问题。所谓边缘问题是学界着墨不多,少有学者研究的区域。对于一些经典问题与热门话题,往往已有众多学者进行讨论,创新难度较大。而很多边缘问题之所以边缘,多是相关学者未认识到其具有重要价值或发现相关史料。

因此,这就需要我们广泛阅读,尤其是要涉猎不同学科作品,进而发现值得深入挖掘的重要问题。例如在研究某一画家时,能够发现这一画家曾给某位学者写过信,而这位学者又给另外一个画家作文或题诗,那么其实就可以探究这两位画家是否存有关系,学者被画家群体视作何种角色,具有何种定位等。美术史主流选题往往是对传统绘画、器物、史料的考证与探究,而深入到具体的画家,探究其交游与「朋友圈」也颇具趣味,同时更具创新空间。

总结

作为一名进入研究生活不久的硕士生,在经历了不适、困苦与释然等不同心理之后,我逐渐适应了这种节奏,并乐在其中。以上即是我的心得体会,希望能对朋友们提供些许助益。